|

Studium Integrale Journal

Studium Integrale Journal

26. Jahrgang / Heft 1 - April 2019

Seite 56 - 63

|

|

|

Die Buntbarsche (Cichlidae) in den Ostafrikanischen Seen zeigen eine außerordentliche Vielfalt an Merkmalen und Merkmalsausprägungen. Das betrifft zum Beispiel die Ernährungsweisen und entsprechend unterschiedliche Formen des Maules. Manche Arten raspeln mit Spezialwerkzeugen Algen von Steinen ab, andere picken Insekten am Grund, fressen Schuppen anderer Fische oder knacken Schnecken mit einzigartigen Zähnen. Aber auch weitere Merkmale können stark variieren, etwa die Körpergröße und -form, die Flossenform oder Zeichnungen des Körpers, das Sozialverhalten und anderes.

|

| Abb. 1: Ein mit der Genschere Crispr-Cas9 veränderter Fisch der Art Pundamilia nyererei aus dem Viktoriasee. Durch die genetische Veränderung zeigt der Fisch horizontale Streifen auf der Flanke. (Copyright: Claudius Kratochwil; mit freundlicher Genehmigung) |

|

Diese außergewöhnliche Fischgruppe wird seit vielen Jahren intensiv untersucht und ist nicht nur wegen ihrer enormen Vielfalt berühmt geworden, sondern auch weil aufgrund geologischer Indizien angenommen werden muss, dass Hunderte von Arten binnen weniger Tausend Jahre, z. T. sogar binnen Hunderten von Jahren, im Viktoriasee neu entstanden sind (Fehrer 1997, Egli-Arm 1997). Eine derart schnelle Artaufspaltung erscheint nur auf der Basis präexistenter Vielfalt möglich.

Zu diesem Aspekt – dass Merkmale latent vorhanden sein können, aber u. U. nicht ausgeprägt werden – hat eine neue Untersuchung jüngst interessante Befunde erbracht (Kratochwil et al. 2018; vgl. Gante 2018). Dabei geht es um ein häufig auftretendes Merkmal der Körperzeichnung, nämlich die Ausbildung dunkler Längsstreifen (Abb. 1). Es wurde die ungewöhnliche Beobachtung gemacht, dass diese Streifen über einige Generationen verschwinden können, um später wieder aufzutauchen, und das Dutzende Male (so Axel Meyer, einer der Autoren in einem Interview). Ist das Evolution, die sich wiederholt? Nach den Befunden, die Wissenschaftler kürzlich im Wissenschaftsmagazin Science vorlegten, verhält es sich anders: Wird ein bestimmtes Gen (agouti-related peptide 2, agrp2) deaktiviert, werden die Streifen ausgebildet. Ist es jedoch eingeschaltet, verschwinden sie. Dieses Gen, das in allen Buntbarscharten vorkommt, fungiert gleichsam als eine Art Schalter. Wenn es aktiv ist, d. h. seine Information abgelesen wird, wird ein Protein gebildet, das die Streifenzeichnung unterdrückt, sodass keine horizontalen Streifen auftreten. Die Forscher konnten diesen Zusammenhang auch dadurch nachweisen, dass sie das Gen agrp2 aus dem Erbgut eines normalerweise streifenlosen Buntbarsches herausschnitten und dann feststellten, dass bei diesem der Längsstreifen auftrat. Die Unterdrückung von agrp2 geschieht unter natürlichen Verhältnissen durch verschiedene Mutationen. Mit einem einzigen kleinen Schritt kann somit ein latent vorhandenes Muster abgerufen werden. Dieses ist nicht neu evolviert, sondern war zuvor schon angelegt (präexistent). Damit wird auch verständlich, dass dieses Merkmal häufig unabhängig (konvergent) auftritt, und auch, dass es verschwinden und wieder auftauchen kann und auch dass dies in kürzester Zeit erfolgen kann. Der Aufwand dafür ist minimal.

Ein unabhängiges Auftreten ähnlicher Merkmalsausprägungen kommt bei Buntbarschen in verschiedenen Seen in vielen Fällen und bei zahlreichen Merkmalen vor. Die Geschwindigkeit und Häufigkeit, mit der das geschieht, lässt vermuten, dass auch in anderen Fällen die entsprechenden Merkmalsausprägungen präexistent sind. Weitere Untersuchungen dürften hier Klarheit verschaffen.

Aus der Schöpfungsperspektive kann man sagen: Die Vielfalt der Buntbarsche hat vermutlich generell wenig mit Evolution zu tun und viel mit präexistenter Vielfalt. Diese kann durch Ein- und Ausschalten von Regulationsgenen ausgeprägt werden. Mutationen ermöglichen Feinabstimmung oder fungieren als Auslöser für das „Freischalten“ von Modulen, erzeugen aber nicht komplexe Merkmale als solche. Das mehrfache unabhängige Auftreten gleicher Merkmale oder Merkmalsausprägungen in verschiedenen Formen in verschiedenen Seen und das plötzliche Auftreten sind nicht das Ergebnis langwieriger Mutations-/Selektionsprozesse, sondern beruhen eher auf bereits vorhandenen Anlagen. Es ist auch bekannt, dass Mutationen auch „programmiert“ im Einflussbereich bestimmter Gene und nicht stochastisch über das gesamte Genom verteilt sind.

Das Beispiel der Buntbarsche wird häufig genutzt, um eine mindestens teilweise Vorhersagbarkeit von Evolution zu begründen. Das Beispiel der Längsstreifen zeigt: Vorhersagen sind möglich, wenn bestimmte Merkmale oder Merkmalsausprägungen bereits vorhanden sind. Eine innovative Evolution ist dagegen nicht vorhersagbar und experimentell auch nicht nachgewiesen.

[Egli-Arm F (1997) Kann die Reflexionsseismik eine Austrocknungsperiode belegen? Wie sicher sind die zeitlichen Bestimmungen des Trockenfallens der ostafrikanischen Seen? Stud. Integr. J. 4, 51–58 • Fehrer J (1997) Explosive Artbildung bei Buntbarschen in ostafrikanischen Seen. Stud. Integr. J. 4, 51–55 • Gante HF (2018) How fish get their stripes – again and again. Science 362, 396–397 • Kratochwil CF, Liang Y et al. (2018) Agouti-related peptide 2 facilitates convergent evolution of stripe patterns across cichlid fish radiations. Science 362, 457–460.]

|

|

| Abb. 1: Fächerflügler. 1 Männchen, 2 Weibchen. Die Tiere gehören verschiedenen Arten an. Die Markierung beträgt etwa 1 mm. (Aus Brehms Tierleben, Insekten; gemeinfrei) |

|

Wenn Fächerflügler (Strepsiptera) nur entsprechenden Experten bekannt sind, so liegt das nicht nur an ihrer geringen Größe von wenigen Millimetern. Die geschlechtsreifen geflügelten Männchen leben typischerweise nur wenige Stunden, was gerade ausreicht, um der entsprechenden Pheromonspur zu einem Weibchen zu folgen und dieses zu begatten. (Pheromone sind eine Komposition aus verschiedenen flüchtigen Stoffen, die als artspezifische Sexuallockstoffe dienen, damit sich also die entsprechenden Fortpflanzungspartner finden.) Die Flügel dieser parasitisch lebenden Insekten sind vor dem Schlüpfen fächerartig gefaltet, was zur Namensgebung genutzt wurde (Abb. 1).

|

| Abb. 3: A Mikroskopische Aufnahme der Larve eines Fächerflüglers, in Bernstein aus Myanmar (Kreide) eingeschlossen; B Zeichnung basierend auf einer fluoreszenzmikroskopischen Aufnahme. (Aus Pohl et al. 2018, CC BY 4.0) |

|

Die Strepsiptera suchen im ersten Larvenstadium einen Wirt auf (Abb. 2) – typischerweise andere Insekten – bohren sich in dessen Körper und ernähren sich von dessen Lymphe (bei Insekten ist das eine wässrige Flüssigkeit, die im Insektenkörper, wo kein O2-Transport durch Blut nötig ist, ähnliche Aufgaben wie das Blut im menschlichen Körper erfüllt). Die weiblichen Fächerflügler weisen einen sehr vereinfachten Körperbau auf. Bei einigen Arten können sie nach mehreren Häutungen die Außenhaut (Kutikula) ihres Wirts durchbohren und diesen verlassen; sie können sich dann aktiv und frei bewegen. Bei den meisten Fächerflüglern aber leben die Weibchen als Endoparasiten dauerhaft in ihrem Wirt und durchbohren dessen Kutikula nur, um ihren Hinterleib zur Begattung nach außen zu strecken. Die Primärlarven, das erste Larvenstadium der Fächerflügler, weisen eine Größe von nur etwa 230 µm auf; ihre Größe ist damit etwa vergleichbar mit der des einzelligen Pantoffeltierchens (Paramecium). Diese Merkmale machen die Strepsiptera zu herausfordernden Untersuchungsobjekten und es erstaunt nicht, dass über die wenigen fossilen Funde kontrovers diskutiert wird.

|

| Abb. 2: Drei weibliche Fächerflügler (Stylops melittae) parasitieren eine Weidensandbiene (Andrena vaga). (Bild: Aiwok, CC BY-SA 3.0) |

|

Pohl et al. (2018) haben jetzt eine Strepsipterenlarve (Primärlarve) in Bernstein aus Myanmar beschrieben (Abb. 3). Die Fundstätte wird ins frühe Cenoman gestellt (ca. 100 Millionen rad. Jahre). Das Bernsteinstück (26 x 22 x 10 mm) enthält noch 68 weitere tierische Einschlüsse, darunter neun Milben (Acari) und 46 Larven von Fächerkäfern (Ripiphoridae).

Die Autoren konnten die Larve anhand verschiedener Merkmale und durch Vergleich mit heute vorkommenden Larven eindeutig und klar als Fächerflügler identifizieren. Sie heben hervor, dass die fossile Larve aus der Kreide sich nur in wenigen Details von heute lebenden Vertretern der Familie Mengenillidae unterscheiden. Pohl et al. interpretieren diesen Befund als Hinweis darauf, dass seit der Kreide praktisch keine nennenswerten Veränderungen abgelaufen sind und diese Kleinstlarven bereits parasitisch lebten und in großer Zahl gezeugt worden sind. Die Autoren vermuten aufgrund der nahezu identischen morphologischen Merkmale eine nahe Verwandtschaft der fossilen Larve zu den rezenten Strepsipteren der Gattung Eoxenos.

Damit liegt in der Untersuchung von Pohl et al. (2018) ein weiteres Beispiel von Inklusen (Einschlüssen) vor, die – wie die Autoren ausdrücklich betonen – auffallende Ähnlichkeit mit heutigen Vertretern aufweisen. Hier ist also keine Veränderung erfolgt, es sind keine evolutionären Prozesse abgelaufen. Darüber hinaus weisen die Autoren – quasi im Vorübergehen – darauf hin, dass auch in diesem Inklusenstein durch den „Massenfang“ eine „Momentaufnahme“ eines massiv gestörten Ökosystems aus der Erdgeschichte vorliegt.

[Pohl H, Batelka J, Prokop J, Müller P, Yavorskaya MI & Beutel RG (2018) Needle in a haystack: mesozoic origin of parasitism in Strepsiptera revealed by first definite Cretaceous primary larva (Insecta). PeerJ 6:e5943 http://doi.org/10.7717/peerj.5943]

|

|

Der berühmte fränkische „Urvogel“ Archaeopteryx lithographica aus Schichten des Oberjura gilt als gut passende Übergangsform zwischen Dinosauriern und Vögeln und hat diesbezüglich geradezu ikonenhaften Charakter. Allerdings sind einige Merkmale z. B. des Schädels oder der Beine zu spezialisiert für eine Übergangsstellung (z. B. Shipman 1998, 116; Hou 2001, 7; Xu & Pol 2013, 331), weshalb Archaeopteryx eher als übergangsformnah oder als modellhaft für eine Übergangsform angesehen wird.

|

| Abb. 1: A Fossil eines Teilskeletts des Archaeopteryx, das als „das achte Exemplar“ von Archaeopteryx bezeichnet wird. Es wurde wahrscheinlich um 1990 im bayrischen Dorf Daiting gefunden und daher auch als „das Daiting-Exemplar“ bezeichnet. Es besteht aus einem schlecht erhaltenen Schädel (rechts), linkem und rechtem Schulterblatt (unterhalb des Schädels), linkem Oberarmknochen, Schienbein, Wadenbein und einem Teil der Hand sowie einem Teil des rechten Oberarmknochens (Mitte und links). Dieses Exemplar wurde nun zum Holotyp von Archaeopteryx albersdoerferi. (H. Raab, CC BY-SA 3.0) |

|

Nun wurde das Exemplar 8 von Archaeopteryx, das im Gemeinde-gebiet von Daiting gefunden worden war, genauer untersucht (Kundrát et al. 2019; Abb. 1). Dieses Exemplar wird um 400.000 radiometrische Jahre jünger datiert als die anderen Archaeopteryx-Funde. Und es weist eine Reihe von Merkmalsausprägungen auf, die als fortschrittlicher gewertet werden als die entsprechenden Ausprägungen bei den anderen Funden: Es sind weniger Zähne ausgebildet, die Schädelknochen sind stärker verschmolzen, die Furkula (Gabelbein, mutmaßlich verschmolzene Schlüsselbeine) besitzt eine größere Ansatzstelle für die Flugmuskeln, die Handgelenksknochen sind verstärkt und die Knochen sind mehr pneumatisiert (Ausbildung von Hohlräumen) und dadurch vermutlich leichter. Aufgrund dieser Unterschiede wurde Exemplar 8 nun in eine eigene Art Archaeopteryx albersdoerferi gestellt (nach dem Fossilienhändler Raimund Albersdörfer, der das Exemplar der Öffentlichkeit präsentierte). Die Merkmalsausprägungen von A. albersdoerferi könnten eine verbesserte Flugfähigkeit ermöglicht haben.

Auf den ersten Blick scheint A. albersdoerferi einen evolutiven Wandel in Richtung moderner Vögel zu belegen. Doch auch Kundrát et al. (2019) sehen die Gattung Archaeopteryx auf einem Seitenzweig, der letztlich nicht zu den heutigen Vögeln führte. Die Änderungen von A. albersdoerferi gegenüber Archaeopteryx lithographica seien als Konvergenzen zu werten, also als unabhängige gleichsinnige Änderungen, so die Forscher. Sie sprechen von einer „Mosaikevolution“ und mutmaßen, dass sich wiederholende „Erkundungen“ typisch seien für große Übergänge – eine fragwürdige Deutung im Rahmen der Evolutionstheorie, weil sie eine Zielorientierung beinhaltet („Erkundungen“). Werden dagegen evolutionstheoretische Voraussetzungen einer ungerichteten Entwicklung konsequent zugrunde gelegt, sind Konvergenzen grundsätzlich unwahrscheinlich und umso unwahrscheinlicher, je häufiger sie auftreten und je komplexer sie sind. Denn ohne Zielorientierung sind ähnliche neuartige komplexe Konstruktionen, die auf unabhängigen Wegen erreicht werden, nicht zu erwarten und auch nicht durch Selektionsdrücke oder Konstruktions-zwänge zu erklären (vgl. Braun 2012). Die Option auf einen Flugerwerb (Selektionsdruck) erklärt schließlich nicht dessen Realisierung.

Befindet sich also Archaeopteryx in evolutionstheoretischer Interpretation auf einem blinden Seitenzweig, würde das auch für A. albersdoerferi gelten.

Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass es sich bei manchen Archaeopteryx-Funden um Jungtiere handeln könnte. Vielleicht ist auch A. albersdoerferi ein ontogenetisches Stadium (z. B. ein Jugendstadium). Denkbar ist auch innerartliche Variation, die nicht evolutionäre Tendenzen widerspiegelt. Die Gattung Archaeopteryx kann auf der Grundlage ihres gesamten Merkmalskomplexes als variabler Grundtyp (s. Kasten) gewertet werden, der zur gestaltlichen Verschiedenartigkeit der mesozoischen Vögel beigetragen hat.

|

Zu Grundtypen werden alle Biospezies zusammengefasst, die durch Kreuzungen direkt und indirekt miteinander verbunden sind, wobei die Mischlinge nicht fruchtbar sein müssen. So gehören z. B. alle Entenartigen oder Hundeartigen zu je einem Grundtyp. Bei nur fossil bekannten Formen kann das Grundtypkriterium zwar nicht angewendet werden, doch geben heutige Grundtypen eine gute Orientierung, welche Vielfalt innerhalb eines Grundtypen ausgeprägt sein kann.

|

[Braun HB (2012) Warten auf einen neuen Einstein. Stud. Integr. J. 19, 12–19 • Hou L (2001) Mesozoic Birds of China. Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology. Phoenix Valley Provincial Aviary of Taiwan • Kundrát M, Nudds J, Kear BP, Lüe J & Ahlberg P (2019) The first specimen of Archaeopteryx from the Upper Jurassic Mörnsheim Formation of Germany. Hist. Biol. 31, 3–63 • Shipman P (1998) Taking Wing: Archaeopteryx and the evolution of bird flight. New York: Simon and Schuster • Xu X & Pol D (2013) Archaeopteryx, paravian phylogenetic analyses, and the use of probability-based methods for palaeontological datasets. J. Syst. Paleol. 12, 323–334.]

|

|

Die Bezugnahme auf übernatürliche Kräfte in wissenschaftlichen Artikeln ist eher unüblich. In populärwissenschaftlichen Berichten verhält es sich jedoch manchmal anders, insbesondere dann, wenn es um die Frage nach dem Ursprung des Lebens geht. Vor einigen Monaten wurde auf der Internetseite wissenschaft.de in dem Text „Brodelnde Ursuppe“ (Burczyk 2018) kurz darüber berichtet, dass wichtige Hinweise auf die Chemie des Lebensursprungs erhalten wurden. Dabei war die Rede von „höllischen Verhältnissen“, die den Eindruck erwecken, dass „hier der Teufel kocht“.

So dramatisch wie der Einstieg in den kurzen Text war allerdings der wissenschaftliche Befund, von dem berichtet wurde, bei weitem nicht. Es handelte sich lediglich um Resultate relativ trockener Computersimulationen zu möglichen geochemischen Bedingungen, die zur Zeit der ersten Lebensformen auf der Erde geherrscht haben sollen (Ranjan et al. 2018). In dem Fachartikel wurde anhand von rein theoretischen Berechnungen die Hypothese aufgestellt, dass dem Gas Schwefeldioxid eine wichtige Rolle bei der Entstehung der chemischen Systeme des Lebens zukomme. Das Ziel der Arbeit war eine Verbesserung der Plausibilität des Lebensursprungs-Modells von Patel et al. (2015). Dass dieses Modell auf falschen Voraussetzungen gegründet ist und folglich irreführende Schlussfolgerungen gezogen wurden, hat Herkert (2015) treffend analysiert. Unter anderem wurde von Patel ohne stichhaltige Begründung angenommen, dass das Hydrogensulfidion (HS-) eine wesentliche Rolle in den ersten chemischen Netzwerken, aus denen drei der wichtigsten Bausteine des Lebens (Nukleotide, Lipide und Aminosäuren) hervorgegangen sein sollen, gespielt habe. Nun ging auch aus den Berechnungen von Ranjan et al. hervor, dass die Anreicherung urzeitlicher Gewässer mit Hydrogensulfid-Salzen nicht ausreichend gewesen sein dürfte, weswegen SO2 als alternative Schwefel-Quelle angenommen wurde.

Die Berechnungen von Ranjan et al. sind dabei alles andere als trivial und betreffen chemische Gleichgewichte und Zusammensetzungen der Atmosphäre und der Gewässer. Dabei ist eine Vielzahl an Parametern wie UV-Strahlung, pH-Wert, chemische Reaktionen, Temperatur, Löslichkeit in Wasser, Vorkommen bestimmter Mineralien etc. zu berücksichtigen. Selbst heute dürfte eine genaue Erklärung und Vorhersage der Dynamik von Atmosphäre und Geosphäre eine fortwährende Herausforderung für viele Expertenteams sein – wie viel mehr gilt das für Zustände, die lange vor unserer Zeit liegen und deren genaue Bedingungen unbekannt sind. Daher konnten die Autoren um Ranjan es nicht vermeiden, für ihre Berechnungen starke Vereinfachungen anzunehmen. So gehen sie z. B. davon aus, dass das Gewässer, in dem die chemischen Bestandteile des Lebens entstehen, absolut homogen ist – eine unrealistische, aber für das erhoffte Ergebnis nötige Voraussetzung. Es wurden noch weitere gewagte Annahmen gemacht, z. B. ein hoher atmosphärischer CO2- Gehalt von 0,9 % (heute: 0,04 %), damit die Berechnung am Ende zum gewünschten Ergebnis führt, worauf hier nicht detailliert eingegangen werden soll. Jedoch kann festgehalten werden, dass die Schlussfolgerungen des Artikels keineswegs zuverlässig sind.

Die Autorin des Berichts auf wissenschaft.de erwähnt solche „Details“ allerdings mit keinem Wort. Sie beschreibt die Konklusionen von Ranjan et al., als gäbe es keinen Grund, sie zu hinterfragen. Dabei wird das gängige erdgeschichtliche Narrativ erneut, wie so oft in vergleichbaren Artikeln, mantraartig wiederholt: Zu Beginn enthielt die Atmosphäre keinen Sauerstoff, es gab eine intensive Aktivität der Vulkane, die eine große Vielfalt an chemischen Verbindungen ausspien. Die Moleküle bildeten anschließend lebenswichtige Bausteine usw. Dass dieser hypothetische Verlauf auf vielen unbegründeten Annahmen und Spekulationen beruht, kommt dabei nicht zur Sprache.

Der Artikel von Ranjan et al. ist ein weiteres gutes Beispiel dafür, wie erwünschte Ergebnisse mithilfe passender Annahmen erzeugt werden. Die spekulative Natur der Arbeit von Ranjan et al. hätte in dem Bericht auf wissenschaft.de im Sinne einer objektiven und der Wahrheitssuche dienenden Berichterstattung zumindest erwähnt werden müssen. So aber bestätigt sich ein weiteres Mal die erhebliche Kluft zwischen tatsächlichen Befunden der Lebensursprungsforschung und ihrer unrealistisch optimistischen Wiedergabe in populärwissenschaftlichen Artikeln.

[Burczyk J (2018) Brodelnde Ursuppe. https://www.wissenschaft.de/bildervideos/bild-der-woche/brodelnde-ursuppe/, abgerufen am 11. 10. 2018 • Herkert J (2015) Herkunft von RNA, Proteinen und Fettsäuren aufgeklärt? Stud. Integr. J. 22, 114–116 • Patel et al. (2015) Common origins of RNA, protein and lipid precursors in a cyanosulfidic protometabolism. Nat. Chem. 7, 301–307 • Ranjan S et al. (2018) Sulfidic anion concentrations on early earth for surficial origins-of-life chemistry. Astrobiology 18, 1023–1040]

|

|

| Abb. 1: Weibliche Springspinne in einem Labornest säugt ihre Jungspinnen mit einer Art Milch, die sie bauchseitig am Hinterleib absondert. (Mit freundlicher Genehmigung von R.-C. Quan) |

|

In der Systematischen Biologie werden Säugetiere (Mammalia) als eine Klasse der Wirbeltiere beschrieben. Anhand von entsprechend gelisteten Merkmalen bzw. deren Kombinationen können Tiere einer entsprechenden Gruppe zugeordnet werden. Für Säugetiere weist diese Liste u. a. auf: Milchdrüsen (lat.: mamma), Fellkleid aus Haaren, Schädel- und Gebissmerkmale. Menschen werden anhand dieser Merkmale, wie z. B. der Tatsache, dass Menschen ihre lebend geborenen Nachkommen mit einer protein- und fettreichen Milch säugen, biologisch den Säugetieren zugeordnet.

Es ist schon lange bekannt, dass es Lebewesen gibt, die Milch zur Ernährung ihrer Nachkommen bilden, aber nicht den Mammalia zugeordnet werden. So produzieren Tauben (Columbidae), ebenso wie auch Flamigos (Phoenicopteridae) und Kaiserpinguine (Aptenodytes forsteri), eine sogenannte Kropfmilch, mit der sie ihren Nachwuchs ernähren (Kieronczyk et al. 2016). Auch eine lebend gebärende Käferschabe (Diploptera punctata), als Vertreterin der Insekten, produziert eine Art Milch und säugt damit ihre Brut (Williford et al. 2004).

Chen et al. (2018) haben jetzt eine Spinne (Taxeus magnus) beschrieben, die ebenfalls eine milchartige Substanz absondert und damit ihre geschlüpften Jungtiere ernährt (Abb. 1). T. magnus ist eine Springspinne (Salicidae), die in ihrer Erscheinung und im Verhalten an Ameisen erinnert. Sie zeigt eine Art von Sozialität: Im Nest können sich mehrere erwachsene Tiere sowie Jungtiere aufhalten. Chen et al. konnten dokumentieren, dass das Muttertier an ihrer epigastrischen Furche, einer länglichen Struktur, die sich bauchseitig am Hinterleib der Spinne befindet, kleine milchartige Tröpfen abscheidet. Die epigastrische Furche dient der Spinne zum Eierlegen. Die Spinnenmilch verteilt die Mutter in den ersten Tagen nach dem Schlupf der Jungtiere im Nest, später saugen die kleinen Spinnen direkt am Hinterleib der Mutter. Selbst wenn die Jungspinnen nach ca. 20 Tagen das Nest vorübergehend zur Beutesuche und Jagd verlassen, werden sie bis etwa zum 37. Tag gesäugt. Nach 40 Tagen endet die Milchproduktion der erwachsenen Spinne. Der Zuckergehalt der Spinnenmilch beträgt 2 mg/ml, der Fettanteil 5,3 mg/ml und Proteine 123 mg/ml (etwa das Vierfache von Kuhmilch mit ca. 35 mg/ml).

Wird im Experiment die Versorgung der frisch geschlüpften Spinnen mit Spinnenmilch verhindert, so sterben die Tiere. Weitere Experimente zeigten, dass, wenn man die Verfügbarkeit der Milch nach 20 Tagen stoppt und die Mutter im Nest belässt, sich die Zahl der überlebenden Jungspinnen verringert. Die Körpergröße der überlebenden Jungtiere wird nicht beeinflusst, die erbeutete Nahrung kann hier die fehlende Milch ersetzen. Wird das Muttertier dem Nest entnommen, so ist die Auswirkung auf die Jungspinnen dramatisch: Sehr viel weniger Tiere überleben.

Diese faszinierenden Beobachtungen zeigen, dass bei diesen Spinnen eine intensive Brutpflege erfolgt. Die Mütter säugen die Jungtiere und erreichen mit dieser Investition eine hohe Überlebensrate und gute Entwicklung der Nachkommen. Auch wenn T. magnus nicht den Säugetieren zugeordnet werden kann – weil andere charakteristische Merkmale nicht vorhanden sind –, so säugen doch die Mütter ihre Brut.

In dieser Welt gibt es eine größere Vielfalt an Lebensformen, als unsere wissenschaftliche Systematik manchmal erahnen lässt. Es lohnt sich, aufmerksam zu beobachten und die etablierten Kriterien nicht zu verabsolutieren.

[Chen Z, Corlett RT, Jiao X, Liu S-J, Charles-Dominique T, Zhang S, Li H, Lai R, Long C & Quan R-C (2018) Prolonged milk provisioning in a jumping spider. Science 362, 1052–1055 • Kieronczyk B, Rawski M Dlugosz J, Swiatkiewicz S Józefiak D (2016) Avian crop function – a review. Ann. Anim. Sci. 16, 653–678 • Williford A, Stay B & Bhattacharya D (2004) Evolution of a novel function: nutritive milk in the viviparous cockroach Diploptera punctata. Evol. Development 6, 67–77.]

|

|

Manche sozialen Insekten besitzen die Fähigkeit zur abstrakten Kommunikation: Durch die bekannten Bienentänze etwa, zum Beispiel den Schwänzeltanz, vermittelt eine Biene Informationen über Ort und Entfernung einer gerade gefundenen Nahrungsquelle an „zuschauende“ Nahrungssammlerinnen (im dunklen Bienenstock). Dieselbe Art der Kommunikation spielt auch eine Rolle, wenn Bienen schwärmen, also eine neue Bleibe suchen.

Ameisen der Art Temnothorax albipennis verfolgen dagegen eine eher direkte Art der Kommunikation, wenn sie Kollegen mitteilen wollen, wo es einen neuen Unterschlupf geben könnte. Sie zeigen einem Partner in einem sogenannten Tandem-Lauf direkt den neuen Ort (Abb. 1). Offensichtlich können sie die entsprechende Lage nicht anders kommunizieren. Während der Reise zum Zielort bedarf es ständigen Kontakts des Zweierteams, um das Ziel sicher zu erreichen. Verlorener Kontakt lässt die Informationsvermittlung häufig scheitern. Weitere Artgenossen müssen auch wieder im persönlichen Tandemlauf auf eine vielversprechende Lokalität hingewiesen werden.

Wie gelingt es dann einer ganzen Ameisenkolonie, eine Entscheidung für ein neues Zuhause zu treffen, herrscht Demokratie oder übernehmen Einzelne das Ruder? Diese Fragestellung wurde von einer Arbeitsgruppe in Bristol untersucht, die sich schon länger mit Ameisensoziologie beschäftigt und ein erstaunlich komplexes Sozialverhalten bei den Ameisen nachweisen konnte (Richardson et al. 2018). Ihre neuesten Untersuchungen wurden höchst modern mit winzigen RFID Tags (Radio-Frequenz-Identifikations-Transpondern) durchgeführt, die jeder Ameise einer Kolonie auf den Rücken geklebt wurden (vgl. dagegen Verwendung von 2D-Barcodes bei Versuchen mit der Schwarzen Waldameise, s. in dieser Ausgabe S. 35f.). In einem Versuchsansatz wurden einer Ameisenkolonie, die in einem hellen und dadurch ungemütlich gehaltenen Versuchsnest lebte, jeweils zwei identische bessere (größere und abgedunkelte) potentielle Unterkünfte links und rechts vom Startnest angeboten. Diese waren gleich weit entfernt. In mehreren wiederholten Experimenten mit sechs Kolonien wurde der Verlauf der Emigration vom alten ins neue Nest verfolgt.

Es zeigte sich dabei, dass nur circa 30 % der Kolonie an den Erkundungsausflügen teilnahmen, die zur Vorbereitung einer Entscheidung unternommen wurden. Dabei waren nur etwas mehr als ein Zehntel führende Ameisen im Tandemlauf und 22 % waren Geführte. Dadurch verbesserte sich die Qualität (gemeinsames Erreichen des Ziels) der Tandem-Läufe mit zunehmender Erfahrung des Führenden, während mehrfache Teilnahme als Geführter nicht zu erfolgreicheren Läufen beitrug. Gute Leiterschaft ist offensichtlich sehr wichtig, nicht anders als bei Menschen. Überraschenderweise (oder auch nicht) tendierten direkte Nachbarn von Tandemführern eher dazu, nicht selbst zu Expeditionsleitern zu werden, im Gegenteil, sie waren besonders passiv. Genauso verhielt es sich in der Nachbarschaft besonders aktiver Tandem-Folger. Andererseits konnte man Vorlieben bei wiederholten Emigrationen für das links oder rechts liegende Nest in der sozialen Nachbarschaft von Tandem-Teilnehmern wiederfinden, abnehmend mit abnehmender Nähe. Zusammenfassend scheinen die untersuchten Steinameisen die oligarchische Führung durch eine kleine Gruppe unternehmungs-lustiger Tandem-Läufer der demokratischen Entscheidungsfindung durch die ganze Kolonie „vorzuziehen“.

[Richardson TO, Mullon C, Marshall JAR, Franks NR, Schlegel T (2018) The influence of the few: a stable ‘oligarchy’ controls information flow in house-hunting ants. Proc. R. Soc. B 285: 20172726. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2017.2726]

|

|

| Abb. 1: Oenothera drummondii an der Küste in Hong Kong. (Bild: Geographer, CC BY-SA 3.0) |

|

Es hört sich unglaublich an: Israelische Wissenschaftler der Universität Tel Aviv haben starke Indizien dafür gefunden, dass manche Pflanzen tatsächlich hören können. Das heißt, sie können Schallwellen in einem bestimmten Frequenzbereich wahrnehmen und darauf reagieren. Die Forscher untersuchten Reaktionen der Blüten der Nachtkerzen-Art Oenothera drummondii (Abb. 1) auf Geräusche einer fliegenden Biene. Dazu setzten sie Abspielgeräusche einer fliegenden Biene oder synthetische Tonsignale mit ähnlichen Frequenzen ein. Auf das Einsetzen der Geräusche hin produzierten die Blüten binnen drei Minuten mehr bzw. konzentrierteren Nektar. Dagegen reagieren die Pflanzen auf höhere Frequenzen nicht.

Als „Ohren“ fungieren offenbar die Kronblätter. Sie beginnen als Reaktion auf die Geräusche mechanisch zu vibrieren, was offenbar die Verstärkung der Nektarproduktion auslöst. Die Autoren schreiben: „Unsere Ergebnisse dokumentieren erstmals, dass Pflanzen schnell und ökologisch relevant auf Bestäubungsgeräusche reagieren können.“

Die Reaktion auf Geräusche ermöglicht eine Win-win-Situation für Pflanze und Bestäuber: Pflanzen könnten ihre Ressourcen effektiver einsetzen, indem sie sich auf den Zeitpunkt der Bestäubungsaktivität konzentrieren; und die Bestäuber werden pro Zeiteinheit besser belohnt. Dauerhafte Nektarproduktion hätte den Nachteil, dass Ameisen angelockt werden oder dass verrottender Nektar einen Mikrobenbefall begünstigen würde. Die Autoren verweisen außerdem auf andere Forschungen, wonach eine erhöhte Zuckerkonzentration den Lernprozess der Bestäuber verbessern und die Arttreue der Bestäuber erhöhen kann, also die Tendenz, Blumen derselben Art zu besuchen, was die Effektivität der Bestäubung verbessert. Dazu trägt auch bessere Belohnung durch Nektar bei, weil dadurch die Aufenthaltsdauer der Bestäuber verlängert werden kann.

Die Autoren halten es vor dem Hintergrund dieser Befunde für möglich, dass es Selektion auf bessere „Hörfähigkeit“ bei den Pflanzen und effektivere Geräuscherzeugung bei den Bestäubern geben könnte. Solche Selektionswirkungen setzen ein bereits funktionierendes System voraus. Wie dieses entstanden ist, ist eine ganz andere Frage.

[Veits M, Khai L et al. (2018) Flowers respond to pollinator sound within minutes by increasing nectar sugar concentration. bioRxiv preprint first posted online Dec. 28, 2018, https://www.biorxiv.org/content/10.1101/507319v1]

|

|

|

| Abb. 1: Der Trilobit Asaphiscus wheeleri aus dem Kambrium von Nordamerika. (CC BY-SA 3.0) |

|

Die sogenannte kambrische Explosion gilt als die markanteste Diskontinuität in der Fossilüberlieferung der Lebewesen. Lebewesen aus allen bekannten Tierstämmen, die Hartteile besitzen, sind im Kambrium (meist bereits im Unterkambrium) als Fossilien vertreten. Dazu gehören z. B. Schwämme, Hohltiere, Ringelwürmer, Armfüßer, Gliederfüßer, Weichtiere, Stachelhäuter und auch Chordatiere (darunter als erste Wirbeltiere auch kieferlose Fische). Diese Tierstämme sind zudem von Beginn ihres fossilen Nachweises in der Regel in verschiedene, deutlich abgrenzbare Untergruppen (Klassen) aufgespalten und geographisch meist weit verbreitet. Schon Darwin beklagte diesen Fossilbefund als ernsthaftes Problem für seine Theorie. Im Verlauf der Forschungsgeschichte hat sich dieses Problem in mancher Hinsicht noch verschärft (Überblick bei Junker 2014).

Während der Beginn der kambrischen Explosion im Unterkambrium durch Fossilien klar dokumentiert ist, gibt es in evolutionärer Perspektive unterschiedliche Vorstellungen darüber, ob es eine vorkambrische Evolution gegeben habe, die fossil nicht überliefert ist, oder ob die kambrische Tierwelt erst im Kambrium extrem schnell entstanden ist. Beide Auffassungen sind jedoch sehr fragwürdig: Zum einen ist es angesichts der enormen Formenfülle unglaubhaft, dass es von einer vorlaufenden Evolution fast keine fossilen Spuren gibt, die als Vorläufer wenigstens diskutabel sind. Vorkambrische Fossilien des Ediacariums eignen sich jedenfalls dafür kaum. Zum anderen widerspricht aber eine evolutionäre Explosion in relativ sehr kurzer Zeit so ziemlich allem, was über evolutionäre Mechanismen experimentell bekannt ist; diese würden ein allmähliches Verschiedenwerden erwarten lassen. Wenig untersucht wurde bisher, wie lange – evolutionstheoretisch gesehen – die explosive Phase anhielt.

Zur Beantwortung dieser beiden Fragen – Echtheit und Dauer der „Explosion“ – nahm sich nun eine Forschergruppe die Trilobiten vor, charakteristisch dreilappig gebaute Gliederfüßer, die nur fossil bekannt sind (Abb. 1). Paterson et al. (2019) untersuchten die bisher vollständigste Datenbasis der Trilobiten, „die größte und umfassendste für Trilobiten, die bisher zusammengestellt wurde, mit 107 Arten – die die meisten kambrischen Familien repräsentieren“, und verglichen 115 Merkmale unter ihnen. Mithilfe der „molekularen Uhr“ (gemäß Langzeit-Altersmodell der chronostratigraphischen Tabelle) und unterschiedlichen statistischen Modellen kamen die Forscher zum Ergebnis, dass die Trilobiten tatsächlich erst im Kambrium entstanden sind, sich gleichbleibend schnell entwickelten und die Explosion zudem früher zu Ende war als bisher angenommen; dann sei sie durch eine Stasis (Stehenbleiben) abgelöst worden. Damit erscheint die „Explosion“ der Trilobiten noch markanter als bisher. Diese beweglichen, sensorisch ausgestatteten schwimmenden Organismen waren bereits im Frühstadium der „Explosion“ komplex und funktionstüchtig. Eine Entwicklung aus älteren Vorfahren des Ediacariums ist nicht nachweisbar.

Die Studie von Paterson et al. bestätigt somit, dass die Trilobiten fossil plötzlich erscheinen, von Beginn in verschiedenartigen Ausprägungen und in weiter geographischer Verbreitung. Dem folgte anschließend eine evolutionäre Stasis. All das ist ziemlich das Gegenteil dessen, was evolutionstheoretisch zu erwarten wäre.

Die Ursachen für das plötzliche Erscheinen sind unbekannt. Die Forscher mutmaßen, dass gravierende Änderungen der Umweltbedingungen verantwortlich seien. Mehr Kalzium und Sauerstoff im Wasser hätte die Entstehung von Tieren mit starkem Kalkpanzer begünstigt. Doch dies ist offenkundig ein Trugschluss, auch wenn häufig mit Umweltbedingungen als Trigger argumentiert wird. Denn Umweltbedingungen können grundsätzlich nur Rahmenbedingungen bilden, keinesfalls jedoch evolutionäre Innovationen verursachen.

[Junker R (2014) Die kambrische Explosion der Lebewesen. Teil 1: Zur Abfolge der Fossilüberlieferung. Stud. Integr. J. 21, 64–72 • Paterson JR, Edgecombe GD & Lee MSY (2019) Trilobite evolutionary rates constrain the duration of the Cambrian explosion. Proc. Natl. Acad. Sci. 116, 4394–4399]

|

|

|

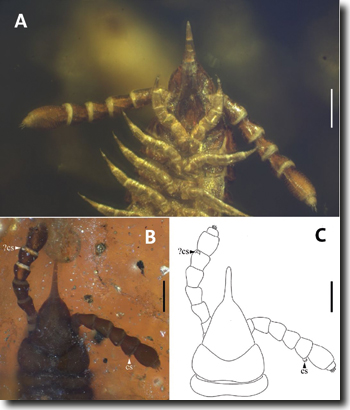

| Abb. 1: A Kopf von Siphonophora hui sp. nov. (Holotyp) mit gegliederten Antennen und dem charakteristisch spitz ausgezogenen „ „Schnabel“, ventrale Ansicht (Bauchseite). B Kopf von S. hui (Paratyp), dorsale Ansicht (Rückenseite). C Zeichnung von B Die Maßstäbe entsprechen 0,2 mm. Die als sensorisches Organ interpretierte Struktur ist mit cs bezeichnet. (Aus Jiang et al. 2019, mit freundlicher Genehmigung.) |

|

Tausendfüßer (Myriapoda) werden in der Taxonomie zu den Gliederfüßern (Arthropoda) gerechnet. In diesem Stamm bilden sie neben den Sechsfüßern (Hexapoda, mit der umfangreichen Klasse der Insekten) den kleineren Unterstamm der Myriapoda. Die Myriapoda werden in verschiedene Klassen aufgeteilt. In die Klasse der Doppelfüßer (Diplopoda) wird neben anderen die Ordnung der Siphonophorida gestellt. In Dominikanischem Bernstein haben Santiago-Blay & Poinar (1992) zwei fossile Arten von Siphonophorida beschrieben. Das fossile Harz aus der Karibik wird von Geologen ins Oligozän-Miozän gestellt (30–40 Millionen radiometrische Jahre; MrJ). Das waren bisher die einzigen fossil bekannten Siphonophorida. Jetzt haben Jiang et al. (2019) zwei Exemplare einer neuen Art beschrieben: Siphonophora hui sp. nov. Sie wurden in einem Bernsteinstück in Myanmar gefunden und den Autoren zur wissenschaftlichen Untersuchung zur Verfügung gestellt. Das fossile Harz war in einer Schicht abgelagert, die der mittleren Kreide, Mesozoikum, zugeordnet wird. Aus dem umgebenden Gestein wurden Zirkone isoliert, für die mit der Uran-Blei Methode (U-Pb) ein radiometrisches Alter von 98,79 ± 0,62 Millionen Jahren ermittelt wurde. Die beschriebenen Tausendfüßer weisen mit einer Körperlänge von 17 mm (bei einem Durchmesser von 0,68 mm) bzw. 14,08 mm (Durchmesser: 0,71 mm) typische Merkmale von Siphonophora auf: Der birnenförmige Kopf ist schnabelartig ausgezogen (Rostrum, s. Abb. 1), die Antennen sind gerade und aus sieben Gliedern (Antennomeren) aufgebaut. Beim Holotypus (erstbeschriebenes Bezugsexemplar) konnten keine – eigentlich typischen – sensorischen Gruben an Antennengliedern nachgewiesen werden (möglicherweise aufgrund der Einbettung in Harz und ungünstiger optischer Zugänglichkeit der mutmaßlichen Positionen).

Bei heute lebenden Siphonophora finden sich am fünften und sechsten Antennomer kleine, runde Gruben, in denen sich feine Härchen gruppieren und die sensorische Organe bilden. Im Paratypus, dem zweiten Exemplar, das als Siphonophora hui beschrieben wurde, zeigt sich am 5. Antennenglied eine kleine zylindrische Struktur, welche Jiang et al. (2019) als entsprechendes sensorisches Organ interpretieren, auch wenn es anders aussieht als die heute bekannten sensorischen Organe. Als alternative Erklärung, die die Autoren aber als sehr unwahrscheinlich bezeichnen, könnte es sich auch um einen parasitischen bzw. symbiotisch lebenden Pilz handeln.

Jiang et al. (2019) betonen im Abschluss ihrer Arbeit, dass ihre Beschreibung vermutlich ein erster Schritt zur Kenntnis einer hoch differenzierten Tausendfüßer-Fauna in Myanmar im Mesozoikum darstellt.

Mit Siphonophora hui ist der fossile Nachweis von Tausendfüßern im Vergleich zum bisherigen Kenntnisstand um 60 MrJ in die Vergangenheit zurück verschoben worden. Die auffallende Ähnlichkeit zu heute lebenden Tausendfüßern dieser Ordnung führt die Autoren dazu, festzuhalten, dass es sich bei Siphonophora hui um Stasis (Stillstand) handelt. Damit werden in der Paläontologie Organismen bezeichnet, die sich sehr lange Zeit – hier seit dem mittleren Mesozoikum – nicht wesentlich verändert haben. Also ist in diesem wie in vielen anderen Fällen keine Evolution beobachtbar – aus welchem Grund auch immer!

[Jiang X, Shear WA, Hennen DA, Chen H & Xie Z (2019) One hundred million years of stasis: Siphonophora hui sp. nov. , the first Mesozoic sucking millipede (Diplopoda: Siphonophorida) from mid-Cretaceous Burmese amber. Cretaceous Res. 97, 34–39 • Santiago-Blay JA & Poinar Jr. GO (1992) Millipeds from Dominician amber, with the description of two new species (Diplopoda: Siphonophorida) of Siphonophora. Entom. Soc. Am. 85, 363–369 • Siehe auch Poinar GO (1992) Life in Amber; Stanford University Press, California]

|

|

|  |