|

Kristen Cook ist begeistert: „(…) es passiert so schnell, wir können dabei zusehen“ (BBC). Diese Aussage gilt der Schlucht im Flusslauf des Da‘an Chi in West-Taiwan (Abb. 1). Die Schlucht ist erst vor einigen Jahren entstanden, und es wird sie sehr wahrscheinlich, wie kürzlich in Nature Geoscience publiziert (Cook et al. 2014), in wenigen Jahrzenten nicht mehr geben. Die Autoren identifizierten einen bis dahin unbekannten, hochwirksamen Abtragungsmechanismus, den sie als „flussabwärts fortschreitende Erosion“ (Downstream Sweep Erosion) bezeichneten. Die mehrjährige Studie ist, so betont die GFZ, die „weltweit erste Echtzeitbeobachtung der Entwicklung der Breite einer Schlucht durch fluviatile1 Erosion“.

|

| Abb. 1: Schlucht des Da’an Chi (Taiwan), gegenwärtig knapp 1 km lang, 25 m breit und bis zu 20 m tief. Die Schlucht bildete sich nach dem Jiji-Erdbeben (1999) hauptsächlich in den Jahren 2004-2008. Der große Felssporn in der Bildmitte (grüner Pfeil) wurde während eines Hochwassers im Juni 2012 binnen einer Stunde weggespült (BBC). Zur Erosion siehe Textteil. Foto: Kristen Cook (freundliche Zurverfügungstellung, GFZ-Pressestelle), siehe auch BBC-Video über eines der heftigeren Flutereignisse (Link am Textende). |

|

Was war im Flussbett des Da‘an Chi geschehen? Ein Erdbeben aktivierte2 am 21. September 1999 (Magnitude Mw 7,6) die 90 km lange Chenlungpu-Verwerfung; dabei entstanden vielerorts Oberflächenbrüche mit 2+ m hohen Steilstufen (Lee & Chan 2007, Abb. 2). Am Nordende der Verwerfung löste das Beben quer zum Da’an Chi eine Hebung des Untergrundes (infolge Einengung) von bis zu 10 m aus; sie erstreckt sich über einen 1 km langen Streifen des Flussbetts und wird jeweils randlich von einer Bruchstufe begrenzt. An der oberen Bruchstufe bildete sich schnell ein Stausee, und – einer Katastrophe zuvorkommend – wurden künstliche, bis zu 2 m tiefe Kanäle zur kontrollierten Entwässerung geschaffen (Cook et al. 2013). Der natürliche Damm allerdings wurde 2004 durchbrochen und bis 2008 bildete sich in den plio-pleistozänen Wechsellagerungen aus Sand- und Tonstein eine „brandneue“ 1 200 m lange, über 20 m breite und bis 20 m tiefe Schlucht (Abb. 1).

|

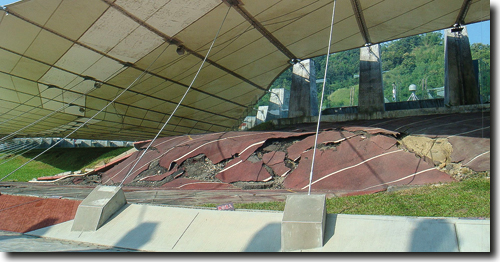

| Abb. 2: Verwerfung auf dem Sportgelände der ehemaligen Guangfu Junior High School in Wufeng (Taiwan). Die etwa 2 m hohe Steilstufe – hier schräg zur 400-Meter-Laufbahn verlaufend – entstand bei dem Jiji-Erdbeben am 21. September 1999 (Magnitude M 7,6). Foto: Iv0202 (Wikimedia Commons), 921 Earthquake Museum of Taiwan. |

|

Die Weitungsrate der aktiven Schlucht (laterale Erosion) betrug für den Zeitraum 2005-2008 etwa 5 m pro Jahr, für den Zeitraum 2009-2013 dagegen nur noch etwa 1,5 m pro Jahr. Die weitaus größere Erosionsleistung geschieht seit 2008 im Übergangsbereich vom etwa 500 m breiten oberstromigen Flussbett zur engen Schlucht. Im oberstromigen Bereich verlagert der verflochtene („braided“) Fluss seinen primären Flusslauf häufig, aber unregelmäßig, so dass es zum Abfluss in die (stationäre) Schlucht für die häufigsten Situationen scharfer Kurven bedarf. In diesen Umbiegungen prallt das vom Fluss mitgeführte Geschiebematerial auf die Oberkante der Schlucht (s. o., durch Hebung) und bewirkt dadurch erhebliche Erosion. Auf diese Weise fräst der oberstromige, breite Fluss über die gesamte Breite des Tals (etwa 500 m) den angehobenen Bereich samt Schlucht um 17 m pro Jahr flussabwärts weg („flussabwärts fortschreitende Erosion“); demzufolge wird auch die Schlucht sukzessive ausgelöscht („eradication“), und möglicherweise ist sie in 50-100 Jahren verschwunden. Der Mechanismus kann, so die Autoren, in zahlreichen Abwandlungen auftreten, und die geologische Situation ist nicht auf eine tektonische Entstehung beschränkt. Die außergewöhnlich hohe Erosionsrate beruht auf regelmäßigen, sedimentgeladenen Fluten und (relativ) weichem Gestein.

|

Zur Entstehung von Schluchten

bedarf es nicht notwendigerweise geologischer Zeiträume von

Tausenden bis Millionen Jahren. |

|

|

Die mittlere Fluss- bzw. Abflussrate beträgt lediglich ~30 m3/s; bei Fluten nach Starkregenfällen werden Raten von >1000 m3/s erreicht. Das macht verständlich, dass es zahlreicher Fluten bedarf, bis das Material endgültig ausgeräumt ist. Verglichen mit Megafluten mit Flussraten von ≥1 Million m3/s (Kotulla 2014) ist die maximale Flussrate des Da‘an Chi sehr klein.

Insgesamt liefert die Echtzeitbeobachtung von Cook et al. (2014) zum Verständnis bestimmter geologischer Prozesse zahlreiche wertvolle Informationen und Impulse:

Die substanzielle Erosion ist an Ereignisse (hier: Starkregenniederschläge) gebunden, also ereignisinduziert bzw. -basiert.

Mit steigender Fluss- bzw. Abflussrate erhöht sich die Erosionsleistung; sie ist aber maßgeblich beeinflusst vom Anteil und der Beschaffenheit der Sedimentfracht (hier: Geschiebefracht, sedimentgeladene Flutwasser).

Das Phänomen des „Auslöschens der (eigenen) Geschichte“ (hier: eine Schlucht, die es in einigen Jahrzehnten nicht mehr geben wird; dadurch auch das „Glattziehen“ einer erdbebeninduzierten steilstufigen Bruchlinie) – eine (ehemals) hochenergetische Situation bzw. Ablauffolge, die nicht mehr rekonstruierbar ist bzw. zu sein scheint (Relikte?) – ist ein zu berücksichtigendes Kriterium zur Entschlüsselung der Erdgeschichte.

Die Vorstellungen über die Bildung von Schluchten (und Tälern) – i. d. R. vergangene Ereignisse, die historisch bzw. „wissenschaftlich“-historisch nicht dokumentiert sind – sind für den Einzelfall und ggf. in der Gesamtheit eventuell zu überdenken bzw. zu überprüfen.

Ergänzend hierzu ist das Ergebnis der Analyse von Lamb & Fonstad (2010) zur Bildung von Canyons nennenswert, zusammengefasst in Ernst (2010, 91): „Nicht die Stabilität und Bruchfestigkeit des anstehenden Gesteins, sondern die Transportkapazität des Wassers ist für die Erosionsrate entscheidend.“

„Schluchten entstehen und verschwinden normalerweise in geologischen Zeiträumen von Tausenden bis Millionen Jahren“, so formuliert es Die Welt und so denkt vermutlich auch die Mehrzahl der Menschen. Cook et al. (2014) zeigen allerdings an einem realen Fall, dass dies nicht zutreffen muss. Hinsichtlich „alter“ Schluchten formulieren sie so (zusammengefasst): Im Gegensatz zu den langlebigen („long-lived“) Schluchten (z. B. Grand Canyon des Colorado River) kann es Konstellationen kurzlebiger („short-lived“) Natur geben, bei denen der Einschnitt von Schluchten und deren Auslöschung wiederholt stattfinden kann.

Die angenommene Langlebigkeit des Grand Canyon erschließt sich aber nicht aus der Morphologie – im Gegenteil: die bemerkenswerten steilen und undeformierten Wände ohne nennenswerte Schuttkegel sprechen für ein junges Alter –, sondern aus den vorgegebenen radiometrischen Altersdaten (Ernst & Kotulla 2013).

|