|

Studium Integrale Journal

Studium Integrale Journal

22. Jahrgang / Heft 2 - Oktober 2015

Seite 118 - 128

|

|  |

|

Gewöhnlich dient ein Alphabet dazu, Sprache schriftlich festzuhalten. Ein geeignetes Alphabet ist dann gegeben, wenn durch die Kombination der Einzelbuchstaben jedes Wort der betreffenden Sprache aufgeschrieben werden kann. In Analogie dazu werden die 20 in der Natur vorkommenden Bausteine der Proteine üblicherweise als Aminosäure-Alphabet bezeichnet. Allerdings sind die Eigenschaften eines „molekularen Bausteinsatzes“ für den Aufbau biologischer Funktionseinheiten deutlich komplexer als diejenigen für den Buchstabensatz einer Sprache. Zudem sind die chemischen Eigenschaften der biologischen Funktionseinheiten direkt abhängig von denjenigen der Einzelbausteine. So können die Effizienz eines Enzyms und der Substratraum (Bandbreite der chemisch umgesetzten Molekülarten) durch Variation einer einzigen Aminosäure signifikant verändert werden. Daher ist es sowohl aus Sicht der Evolutionslehre als auch der Schöpfungslehre eine naheliegende Frage, ob das bis auf wenige Ausnahmen universelle Aminosäurealphabet optimal ist.

|

| Abb. 1: Die chemischen Eigenschaften der 20 in Proteinen verwendeten Aminosäuren erscheinen optimal gewählt für die Stabilität der Proteine. Das Bild zeigt als Beispiel das DNA-Klemmen-Fold des DNA-Replikationskomplexes der Hefe. (http://en.wikipedia.org/wiki/DNA_clamp) |

|

Mit dieser Fragestellung befasste sich vor kurzem die Forschungsgruppe um Ilardo (2015). Dazu wurde anhand von Computersimulationen eine große Zahl (108) zufällig zusammengestellter Sätze von jeweils 20 Aminosäuren (aus einem „Reservoir“ von 1913 alternativen Aminosäuren) mit dem natürlichen Aminosäurealphabet verglichen. Als Kriterium für die Güte dieser molekularen Sätze wurde die Abdeckung einer möglichst großen Bandbreite bezüglich der drei chemischen Eigenschaften Größe (Volumen), Ladung und Hydrophobie (Wasserabweisung) herangezogen. Dabei ergab sich, dass nur sechs der 108 (hundert Millionen) Aminosäuresätze hinsichtlich aller drei Eigenschaften (chemischer Raum) die 20 kanonischen Aminosäuren übertrafen. Weitere Untersuchungen dieser sechs Aminosäuresätze zeigten jedoch, dass sie bezüglich der energetischen Größe ΔHf (Bildungsenthalpie) kostspieliger sind als der kanonische Satz der Aminosäuren. Das bedeutet, dass für ihre Herstellung aus den chemischen Elementen mehr Energie aufgewendet werden muss als im Fall des natürlichen Satzes an Aminosäuren. Zudem geht aus den Strukturen hervor, dass die Aminosäuren der theoretisch besseren Aminosäure-Sätze generell chemisch labiler sind als die 20 kanonischen Aminosäuren, sodass es mehr als fraglich ist, ob sie unter geologischen Bedingungen eine lange Verweildauer hätten. Die Autoren folgern aus den angeführten Befunden, dass das universelle Alphabet der 20 proteinogenen Aminosäuren aus einer viel größeren Zahl an Aminosäuren durch natürliche Auslese hervorgegangen sei. Darüber hinaus behaupten sie im Einklang mit dem Prinzip minimaler schrittweiser Veränderungen nach Darwin‘scher Lesart, dass die Aminosäuren allmählich das Aminosäure-Alphabet erweitert hätten, bis der aktuelle Satz vorlag.

Allein die Tatsache, dass die Ausführungen im diskutierten Artikel auf Computersimulationen beruhen und keinerlei experimentelle Verifikation vorliegt, lässt die Argumentation bezüglich der Entwicklung des kanonischen Aminosäure-Satzes wenig überzeugend erscheinen. Vor diesem Hintergrund ist es überraschend, mit welcher Sicherheit und Häufigkeit von „Beweisen“ der evolutiven Einflussnahme auf die Herausbildung des Aminosäure-Alphabets gesprochen wird. Sehr gewagt wirkt auch die Behauptung, dass die im Artikel angeführten alternativen Aminosäuren tatsächlich plausible Bausteine von Organismen darstellen könnten. Ein chemisch geschultes Auge erkennt ohne experimentelle Überprüfung, dass viele der gewählten Aminosäuren dafür bei weitem zu labil wären. Insbesondere die Homochiralität – eine in der Natur für viele molekulare Bausteine nahezu ausnahmslos gültige Gesetzmäßigkeit – wäre mit vielen der angeführten alternativen Aminosäuren nicht gewährleistet. Völlig unbeachtet bleibt auch die offensichtliche Inkompatibilität vieler alternativer Aminosäuren mit dem Aufbau von Proteinen. Die geringe Flexibilität der Seitengruppen (Doppelbindungen oder Aromaten direkt an das α-C-Atom gebunden) ist für die Ausbildung flexibler, dreidimensional faltbarer Polymere – wie Proteine es sind – ein starkes Hindernis. Unter Berücksichtigung dieser Aspekte wäre eine erhebliche Reduktion des vorgeschlagenen Pools von 1913 alternativen Aminosäuren geboten. Das würde allerdings auch das hypothetische Szenario einer schrittweisen Entwicklung des Aminosäure-Alphabets und damit auch die Kernaussage der Publikation hinfällig machen. Allenfalls die globale Optimalität des natürlichen Aminosäure-Satzes ist ein interessanter Befund, der aber für sich genommen überhaupt kein Argument für eine schrittweise Auslese der 20 proteinogenen Aminosäuren darstellt.

Optimalität ist vielmehr ein starkes Indiz für das absichtsvolle Handeln eines Schöpfers. Daher wurden vor allem in früheren Diskussionen scheinbar suboptimale biologische Konstruktionen (z. B. das Linsenauge oder „junk“-DNA) als Belege für die evolutive Herkunft der Organismen angeführt. Durch den Druck zahlreicher Indizien sehen sich Autoren aktueller wissenschaftlicher Artikel jedoch zu einem grundlegend anderen Argumentationsmuster veranlasst: Die Optimalität biologischer Funktionseinheiten soll das Resultat eines Milliarden Jahre währenden Optimierungsprozesses sein, obwohl es dafür praktisch keine experimentellen Nachweise gibt. Einmal mehr erweist sich damit die Argumentation von Befürwortern der Makroevolution als erstaunlich anpassungsfähig und somit inkonsequent oder gar widersprüchlich.

[Ilardo M, Meringer M, Freeland S, Rasulev B & Cleaves II HJ (2015) Extraordinarily adaptive properties of the genetically encoded amino acids. Sci. Rep. 5:9414, doi: 10.1038/srep09414.]

|

|

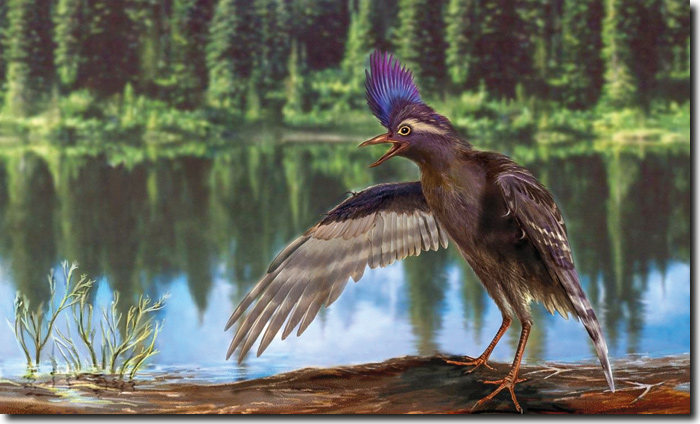

Ein kreidezeitlicher Fossilfund eines amselgroßen Vogels aus Nordchina erweist sich als überraschend „modern“. Da der berühmte „Urvogel“ Archaeopteryx auf einen evolutionären Seitenast gestellt wird, gilt nun Archaeornithura als ältester „echter“ Vogel.

Von einem bemerkenswerten Fund eines Vogelfossils aus der fossilreichen Jehol-Gruppe im Nordosten Chinas berichten chinesische Forscher (Wang et al. 2015). Die etwa amselgroße Gattung Archaeornithura wird als ältester echter Vogel eingestuft. Sie wird zur Gruppe der Ornithurae gestellt, zu der auch die heute lebenden Vögel gerechnet werden. Bemerkenswert ist Archaeornithura wegen seines „modernen“ Aussehens – der älteste bekannte Vertreter der Ornithurae ist weit davon entfernt, zu den primitivsten seiner Gruppe zu gehören.

|

| Abb. 1: Rekonstruktion von Archaeornithura. (© Zongda Zhang) |

|

Archaeornithura besaß ein ziemlich modernes Federkleid mit asymmetrischen Schwungfedern und gut entwickelter Alula (Daumenfittich) mit mindestens drei Federn und fächerförmigen Schwanzfedern, die heutigen Vögeln erstaunlich ähnlich sind (Wang et al. 2015, 7). Beide Merkmale sind bei heutigen Vögeln für langsamen Flug und Manövrierbarkeit aerodynamisch wichtig. Archaeornithura dürfte daher ein guter Flieger gewesen sein. Die Knochen am Ende der Flügel sind stark verschmolzen und es ist eine U-förmige Furkula (verwachsenes Schlüsselbein) ausgebildet (Balter 2015) – beides Kennzeichen auch heutiger Vögel. Seine langen Beine waren nicht befiedert, was darauf hinweist, dass es sich um einen Watvogel gehandelt haben dürfte, der im flachen Wasser herum stakste und dort nach Nahrung suchte.

Das Alter von Archaeornithura wurde auf 130,7 Millionen (radiometrische) Jahre bestimmt, womit diese Gattung die älteste bisher bekannte Form der Ornithurae ist. Man sollte erwarten, dass die älteste bekannte Form zu den eher primitiven Gattungen gehört, doch genau das Gegenteil ist der Fall. Archaeornithura ist im Cladogramm (Ähnlichkeitsbaum) der Gruppe tief eingeschachtelt (Wang et al. 2015, 6) und somit „hochentwickelt“. Dagegen werden andere Vogelarten aus jüngeren Schichten näher an die Basis des mutmaßlichen Stammbaums gestellt (also entgegen der zu erwartenden Reihenfolge). Wang et al. (2015, 6) sprechen von Inkonsistenzen zwischen Stratigraphie (Position in der Schichtenabfolge) und Phylogenie (Abstammungsabfolge laut Evolutionstheorie). Das mache die Annahme sogenannter Geisterlinien erforderlich. „Geisterlinien“ bedeutet, dass aufgrund der Stammbaumrekonstruktion (phylogenetische Analyse, die auf Merkmalsvergleichen beruht) die Existenz evolutionärer Linien zwar angenommen werden muss, dass dafür aber in größerem Umfang fossile Nachweise fehlen. (Das gilt natürlich nur, falls Evolution abgelaufen ist.)

Sowohl die Ornithurae als auch eine andere kreidezeitliche Vogelgruppe, die Enantiornithes („Gegenvögel“) erscheinen in der Fossilabfolge nicht in Form einer wachsenden Verschiedenartigkeit, sondern relativ ausdifferenziert. Man sagt in solchen Fällen, die evolutionäre Aufspaltung sei rasch erfolgt (Balter 2015). Dass es – unter der Annahme von Makroevolution – Lücken in der Fossilüberlieferung gibt, ist nachvollziehbar. Wenn solche Lücken aber systematischer Natur zu sein scheinen und in größerem Umfang Geisterlinien angenommen werden müssen, ist aufgrund der fossilen Daten eine kritische Rückfrage an das zugrundeliegende Evolutionsmodell angebracht.

[Balter M (2015) When modern birds took flight. Science 348, 617 • Wang M et al. (2015) The oldest record of ornithuromorpha from the early cretaceous of China. Nat. Comm. 6:6987, doi: 10.1038/ncomms7987]

|

|

|

Als „Schnabeltier der Dinosaurier“ wird eine neu beschriebene Theropoden-Gattung aus Chile beschrieben. Chilesaurus besitzt eine „bizarre“ Mischung von Merkmalen, die evolutionstheoretisch unerwartet ist.

|

| Abb. 1: Künstlerische Darstellung von Chilesaurus diegosuarezi. (University of Birmingham; Illustration Gabriel Lío; mit freundlicher Genehmigung) |

|

Die „eierlegende Wollmilchsau“ gibt es zwar nur sprichwörtlich, aber manche Geschöpfe verbinden durchaus recht unterschiedliche Merkmale zu einem kuriosen Mix. Relativ bekannt ist das heute lebende Schnabeltier, ein Säugetier mit Haarkleid und Milchdrüsen, aber auch mit einer eierlegenden Fortpflanzungsweise, einem eigenartigen Hornschnabel, einem Ruderschwanz und mit Giftspornen an den Hinterbeinen; Merkmale, die sonst verschiedenen Tiergruppen zugeordnet werden.

Kürzlich ist nun bekannt geworden, dass auch die Dinosaurier eine Art „Schnabeltier“ in ihren Reihen haben: ein pflanzenfressender Theropode – eigentlich ein Widerspruch in sich, da es bislang zum Kennzeichen dieser zweibeinigen Dinosaurier gehört, räuberisch zu leben. Wie bei allen Theropoden handelt es sich bei Chilesaurus um einen Zweibeiner; er lief aufrecht auf kräftigen Hinterbeinen. Ungewöhnlich ist zunächst sein Pflanzenfressergebiss; die Zähne waren klein und spatelförmig; aber Chilesaurus hatte noch weitere Überraschungen parat. Die einzelnen Merkmale erscheinen gleichsam aus ganz verschiedenen Gruppen zusammengesetzt. Eine Forschergruppe (Novas et al. 2015) verglich einzelne Körperregionen von Chilesaurus gesondert mit den entsprechenden Ausprägungen verschiedener Dinosauriergruppen. Dabei stellte sich heraus: Die kräftigen Beine samt Fuß und Fußgelenk waren wie bei Sauropoden ausgebildet (Sauropoden sind große vierbeinige Dinosaurier mit langem Hals und langem Schwanz, z. B. Brontosaurus), dazu passt auch der relativ kleine Kopf. Das Achsenskelett gleicht dem von Ceratosauriern (zweibeinig laufende Fleischfresser, die häufig Kopfornamente besaßen); die Vorderbeine, der Schultergürtel und Hinterbeine passen zu den Tetanuren (Untergruppen der Theropoden; der Name bedeutet „starre Schwänze“); das Becken wiederum ist typisch für Coelurosaurier (Hohlschwanz-Echsen, Untergruppe der Theropoden). Die Vorderextremitäten wurden als Arme benutzt; allerdings hatte Chilesaurus statt der für Theropoden üblichen Klauen nur zwei stumpfe Finger. Die Bearbeiter sprechen daher von einem extremen Fall einer „Mosaik-Evolution“; einer von ihnen, Alexander Vargas, lässt verlauten: „Ich denke, er hat es verdient, als das Schnabeltier der Dinosaurier bezeichnet zu werden“ (https://www.wired.de/collection/latest/das-schnabeltier-unter-den-dinosauriern).

Der bunte Merkmalsmix von Chilesaurus erfordert im Rahmen des Evolutionsmodells die Annahme mehrerer Konvergenzen oder Rückentwicklungen. Das heißt: Eine Reihe von Merkmalen müsste sich unabhängig in verschiedenen Linien in ähnlicher Weise evolutionär herausgebildet haben, z. B. die pflanzenfressende Ernährungsweise. Es wird zwar gesagt, dass Evolution so funktioniere, doch ein solcher Merkmalsmix ist evolutionstheoretisch unerwartet. Denn häufig wird die Tatsache, dass man Arten und größere Gruppen problemlos in ein hierarchisches, eingeschachteltes System einordnen kann, als starkes Argument für Evolution genannt. Doch genau das scheint, je mehr man über die Lebewesen weiß, desto weniger möglich zu sein, was folglich das Argument für Evolution schwächt.

Der Verweis auf „konvergente Evolution“ ist keine Erklärung, sondern nur eine Benennung des Befundes. Chilesaurus ist diesbezüglich ein besonders eindrucksvolles Beispiel.

[Novas FE, Salgado L, Suárez M, Agnolín FL, Ezcurra MND, Chimento NSR, de la Cruz R, Isasi MP, Vargas AO & Rubilar-Rogers D (2015) An enigmatic plant-eating theropod from the Late Jurassic period of Chile. Nature, doi: 10.1038/nature14307]

|

|

Ameisen sind nicht nur in der Bibel empfohlene Studienobjekte, sie liefern in der aktuellen Forschung immer wieder erstaunliche Entdeckungen. Shi et al. (2015) haben die in der Sahara unter extremen Bedingungen lebenden Silberameisen (Cataglyphis bombycina) untersucht. Die namengebende silberne Erscheinung wird bei C. bombycina von einer Bedeckung durch dicht stehende Haare hervorgerufen, die einen dreieckigen Querschnitt aufweisen. Diese besondere Behaarung, die sich nur an der der Sonne zugewandten Oberfläche, nicht aber am Bauch befindet, ermöglicht der Ameise bei hoher Lichtintensität und extremen Umgebungstemperaturen eine Körpertemperatur von 48-51 °C zu etablieren. Bei der Untersuchung konnten drei Mechanismen nachgewiesen werden: 1. eine auffällig hohe Reflexion im sichtbaren und nahen Infrarotbereich; 2. im mittleren Infrarotbereich (Wellenlänge > 2,5 µm) ist die Sonnenstrahlung vernachlässigbar gering. Hier ermöglicht die Oberflächenbeschaffenheit eine Abstrahlung von Wärme (Schwarzkörperstrahlung); 3. die dem Boden zugewandte unbehaarte Körperoberfläche reflektiert vom aufgeheizten Wüstenboden abgegebene Wärmestrahlung besser als die behaarte Oberfläche. So ist die Ameise für ein Leben in diesen extremen Lebensräumen erstaunlich gut ausgerüstet.

Bei bestimmten Ross- oder Holzameisen (Gattung Camponotus) fanden Sharma et al. (2015) eine unerwartet intensive und differenzierte Sensitivität für langkettige Kohlenwasserstoffe an den geruchsempfindlichen (olfaktorischen) Sensoren an den Antennen. Die olfaktorischen Sensoren befinden sich in feinen Härchen an den Antennen der Ameisen. Mit diesen untersuchen diese sozial lebenden Insekten Artgenossen und andere Organismen und können damit unterscheiden, ob es sich um Angehörige des eigenen Staates oder um Fremde handelt; ebenso können sie den Status (z. B. Arbeiterin, Königin, Wächterin) der Kolleginnen feststellen. In den Sensoren (Sensillia basiconica) befinden sich ganze Büschel von olfaktorischen Neuronen. Die langkettigen Kohlenwasserstoffe werden als komplexes Gemisch an der Köperoberfläche (Kutikula) präsentiert. Die Forscher waren erstaunt über die Vielfalt und die Spezifität der sensorischen Leistung der kleinen Insekten. Im Bouquet der Königin können die Arbeiterinnen sogar Enantiomere (Moleküle mit gleichem Aufbau, gleicher Konstitution, deren räumliche Struktur sich aber wie Bild und Spiegelbild verhält) unterscheiden. Eine faszinierende Fähigkeit, die zukünftig auch auf genetischer Ebene untersucht werden soll und von der man sich auch Hinweise für technische Problemlösungen erhofft.

[Sharma KR, Enzmann BL, Schmidt Y, Moore D, Jones GR, Parker J, Berger SL, Reinberg D, Zwiebel LJ, Breit B, Liebig J & Ray A (2015) Cuticular hydrocarbon pheromones for social behavior and the coding in the ant antenna. Cell Reports 12, 1-11 • Shi NN, Tsai C-C, Camino F, Bernard GD, Yu N & Wehner R (2015) Keeping cool: enhanced optical reflection and heat dissipation in silver ants. Science, doi: 10.1126/science.aab356]

|

|

Jungspinnen verschiedener Arten können den Luftweg zur Ausbreitung nutzen. Sie spinnen an einer ausgesetzten Position einen Seidenfaden, mit dessen Hilfe sie bei günstigen Windverhältnissen in die Luft erhoben und über weite Strecken transportiert werden können. Die aerodynamischen Grundlagen dieser Art des Fliegens sind bisher nur wenig verstanden. Das Phänomen ist als „Altweibersommer“ bekannt und wird mit dem Fachbegriff „ballooning“ bezeichnet.

|

| Abb. 1: Radnetzspinne auf einer Wasseroberfläche (Foto: Alexander Hyde; aus Hayashi et al. 2015, mit freundlicher Genehmigung) |

|

Yanoviak et al. (2015) haben Vertreter der Spinnen-Gruppe Seleopidea (kein deutscher Name bekannt) untersucht, die im Kronenbereich tropischer Regenwälder leben. Fallen diese Tiere gelegentlich von ihrer Unterlage aus den Baumwipfeln, dann sind sie in der Lage, mit Beinen und Körper eine bestimmte Position einzunehmen, die es ihnen erlaubt, aus dem Fall in einen stabilen Gleitflug überzugehen. Sie können dabei gezielt Zweige oder Baumstämme anfliegen, bevor sie auf dem für sie gefährlichen Waldboden landen. Das Gleitverhalten einzelner Tiere wurde auch im Windkanal untersucht.

|

| Abb. 2: Manche Spinnen sind in der Lage, Körperteile als „Segelfläche“ oder auch Spinnenseide als Treibanker zu nutzen. Aufnahmen aus Laborversuchen. (Foto: Alexander Hyde; aus Hayashi et al 2015, mit freundlicher Genehmigung) |

|

Es ist schon lange bekannt, dass viele Spinnen am und auch auf dem Wasser nach Beute jagen können. Wenn aber Jungspinnen in großem Umfang den Luftraum durch ungesteuertes ballooning zur Ausbreitung nutzen, dann ergibt sich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Spinnen auf ausgedehnten Wasseroberflächen landen. Hayashi et al. (2015) haben Verhalten verschiedener Radnetzspinnen (Araneoidea) auf der Oberfläche von Frisch- und Salzwasser unter verschiedenen Windeinflüssen untersucht. Dabei haben sie festgestellt und dokumentiert, dass eine Vielzahl der Spinnen aus den Familien der Baldachin- (Linyphiidae) und Dickkieferspinnen (Tetragnathidae) nach der Landung den Wind geschickt als Fortbewegungsmittel auf der Wasseroberfläche nutzen. Dabei bieten sie entweder ihre erhobenen Vorderbeine oder den hochgestreckten Hinterleib als Angriffsfläche für den Wind und nutzen so ihren Körper als Segel. Dabei können sie zwar die Richtung nicht steuern, aber einige der Spinnen nutzen ihre Spinnenseide als Treibanker um abzubremsen oder sie fixieren sich an Treibgut mit einem Spinnfaden. Mit diesen erstaunlichen und hier erstmals unter Laborbedingungen untersuchten Fähigkeiten können Spinnen massiv gestörte oder ganz neu entstandene Ökosysteme als Pioniere besiedeln und werden in diesem Sinn von Ökologen als Modellorganismen benutzt.

[Hayashi M, Bakkali M, Hyde A & Goodacre SL (2015) Sail or sink: novel behavioural adaptations on water in aerially dispersing species. BMC Evol. Biol., doi: 10.1186/s12862-015-0402-5 • Yanoviak SP, Munk Y & Dudley R (2015) Arachnid aloft: directed aerial descent in neotropical canopy spiders. J. R. Soc. Interface 12, doi: 10.1098/rsif.2015.0534]

|

|

Viren befallen alle Arten von Lebewesen, von Archaebakterien bis zum Menschen. Sie sind allgemein als Parasiten bekannt. Einige Spezies wie das Ebolavirus gehören zu den gefährlichsten Krankheitserregern. Eine Reihe von Viren sind eher harmlos, vermutlich wurden die allermeisten Viren bisher noch gar nicht entdeckt, geschweige denn beschrieben. In den letzten Jahren hat man erste Hinweise darauf gefunden, dass Viren möglicherweise auch positive Auswirkungen auf ihre Wirte haben können. Die jüngste derartige Entdeckung wurde an Viren des Gastrointestinaltraktes von Mäusen gemacht.

Auch der Dickdarm von Säugetieren ist extrem dicht mit einer Vielzahl unterschiedlicher Bakterien besiedelt, die man als Darm-Mikrobiota (früher: „Darmflora“) bezeichnet. Diese hat auf ihren Wirt die unterschiedlichsten, ausgesprochen positiven Auswirkungen, deren Aufklärung noch in den Kinderschuhen steckt. Nach der Geburt wird der Darm der Neugeborenen von Bakterien besiedelt. Um die Auswirkungen von Bakterien im Darm zu studieren, stellt man in einem aufwendigen Verfahren so genannte gnotobiotische Mäuse her; diese werden unter sterilen Bedingungen durch Kaiserschnitt gewonnen, sind demzufolge nicht von Bakterien besiedelt und können nun kontrolliert mit Bakterien besetzt werden. Mäuse ohne Darmmikrobiota sind lebensfähig, zeigen aber u. a. abnorme Entwicklungen des Darms sowie eine erhöhte Anfälligkeit für Infektionen.

Kernbauer et al. (2014) verwendeten solche gnotobiotischen Mäuse und infizierten sie mit Maus-Noroviren, die für Mäuse mit einem intakten Immunsystem nicht pathogen sind. Beim Menschen führen Noroviren zu sehr unangenehmen Darmerkrankungen. Die Infektion mit Maus-Noroviren führte in gnotobiotischen Mäusen überraschenderweise zu einer Normalisierung der gestörten Darmmorphologie inklusive der Zahl der intestinalen Epithelzellen sowie zu einer Stimulation des Immunsystems. In einem weiteren Experiment behandelten die Autoren normale Mäuse mit Antibiotika und einer Behandlung, welche das Darmepithel zerstört. Sie fanden, dass Mäuse diese negativen Behandlungen besser überstanden, wenn sie mit Viren infiziert waren. Auch überstanden die Virus-haltigen Mäuse Infektionen mit darmpathogenen Bakterien besser als Tiere ohne Viren.

Ohne Frage stehen wir noch ganz am Anfang der Erforschung der Zusammensetzung und der Funktionen des intestinalen Viroms (das ist die Gesamtheit aller Viren im Darm). Könnte es sein, dass viel mehr Viren mit harmlosen und sogar positiven Auswirkungen auf ihre Wirte existieren als bisher gedacht?

Auch über die Entstehung von Viren ist insgesamt sehr wenig bekannt. Vielleicht stammen gefährliche Viren von Verwandten mit positiven Funktionen für den Wirtsorganismus ab, die ja sehr gut an den Lebensraum „Wirt“ angepasst sind?

Wurden vielleicht mittels Rekonstruktion und Neuerwerb von Genen die gefährlichen Killermaschinen erzeugt, die man auch als geniale Mordprogramme bezeichnen kann? Diese Hypothese könnte man durch den Vergleich der Genome und Vermehrungsmechanismen von gesundheitsfördernden Viren mit genetisch ähnlichen, hochpathogenen Viren testen – doch das ist Zukunftsmusik, denn über positive Viren wissen wir derzeit fast nichts.

[Kernbauer E, Ding Y & Calwell K (2014) An enteric virus can replace the beneficial function of commensal bacteria. Nature 516, 94-98.]

|

|

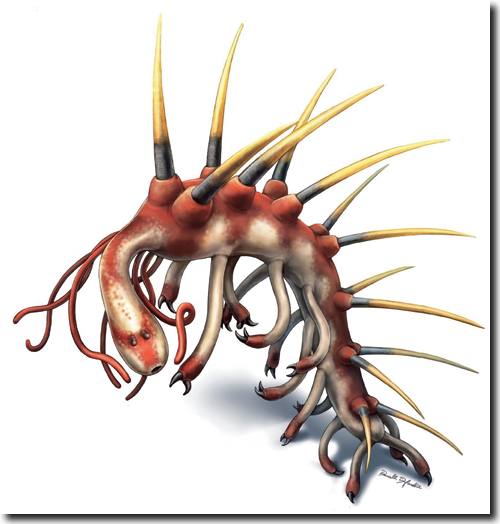

Eines der von Stephen J. Gould im Buch „Wonderful Life“ beschriebenen „irren Wundertiere“ trägt den phantasievollen Namen Hallucigenia. Die Forscher taten sich schwer, die-ses ungewöhnliche Fossil aus der bedeutenden mittelkambrischen Fossillagerstätte des Burgess Shale (Kanada) zu rekonstruieren. Was ist bei diesem maximal ca. 5 cm langen wurmförmigen Tier mit bauch- und rückenseitigen Fortsätzen oben und was ist unten? Eine erste Rekonstruktion, in der die spitz zulaufenden Anhänge als stelzenförmige Fortbewegungsorgane interpretiert wurden, gilt schon länger als überholt. Die „Stelzen“ befanden sich in Wirklichkeit auf dem Rücken. Aber was ist vorne und was ist hinten? Das war bis vor kurzem noch unklar und konnte nun durch genauere elektronenmikroskopische Untersuchungen geklärt werden. Erneut stellte sich dabei die bisherige Auffassung als Fehldeutung heraus: Das vermeintliche Hinterende ist der relativ langgestreckte Kopf!

Das Tier besaß zwei wahrscheinlich einfach gebaute Augen und einen Ring aus Zähnen um seine Mundöffnung. In seinem Rachen wurden weitere Reihen von spitzen Zähnchen entdeckt, die möglicherweise als Widerhaken fungierten, damit aufgenommenes Futter nicht wieder herausrutschen konnte. Damit erwies sich Hallucigenia nach Meinung seiner Bearbeiter als deutlich komplexer als zuvor vermutet.

|

| Abb. 1: Rekonstruktion von Hallucigenia (aus Smith & Caron 2015; Abdruck mit freundlicher Genehmigung; Bild: Danielle Dufault) |

|

Hallucigenia wird zu den Lobopoden (eine Gruppe, die nur fossile, ausgestorbene Vertreter aufweist) gestellt; diese Gruppe wiederum gehört zu den Panarthropoda, die zusammen mit den Cycloneuralia die Ecdysozoa („Häutungstiere“) bilden. Das Taxon Ecdysozoa wurde aufgrund molekularer Befunde im Jahr 1997 aufgestellt, die dazu gehörenden Gruppen sind aber bezüglich der Körperbaupläne sehr verschiedenartig und teilen nur wenige morphologische Merkmale, weshalb ihr Ursprung kaum erhellt werden konnte; daher ist auch unklar, wie der gemeinsame Vorfahre ausgesehen haben könnte (Smith & Caron 2015, 75). Die Cycloneuralia sind wurmartig und ungegliedert, während die Panarthropoda segmentiert sind; dazu gehören vor allem die Gliederfüßer. Die Ecdysozoa sind im Kambrium in sehr unterschiedlichen Formen vertreten und tragen maßgeblich zur Vielfalt der Tiere der „kambrischen Explosion“ bei.

Der Nachweis des Kopfes und der Bezahnung von Hallucigenia spricht nun dafür, dass der mutmaßliche gemeinsame Vorfahr der Ecdysozoa ebenfalls mit Zahnkränzen um den Mund und Zahnreihen im Rachen ausgestattet war, was die beiden sonst so unterschiedlichen Untergruppen (Cycloneuralia, Panarthropoda) miteinander verbindet (Smith & Caron 2015; Ma 2015, 38); aufgrund einiger Unterschiede im Bau ist die Homologie dieser Strukturen bei den Cycloneuralia und den Panarthropoda aber nicht gesichert (Ma 2015, 39). Bei davon abstammenden Formen soll die Zahnausstattung teilweise verloren gegangen oder stark reduziert worden sein – womit einmal mehr ein mutmaßlicher Evolutionsweg von komplex nach einfacher verlaufen wäre. Alternativ müsste eine zwei- oder dreifach unabhängige Entstehung der Bezahnung angenommen werden (Smith & Caron 2015, 75). Die neuen Befunde sprechen nach Auffassung der Forscher für die erste Deutungsvariante, womit die heutigen Stummelfüßer nach sekundärem Verlust in auffälligem Kontrast zu den komplex bezahnten Vorfahren stünden (Smith & Caron 2015, 78).

[Ma X (2015) Hallucigenia’s head. Nature 523, 38-39 • Smith MR & Caron JB (2015) Hallucigenia’s head and the pharyngeal armature of early ecdysozoans. Nature 523, 75-78.]

|

|

|

Evolution verläuft vom Einfacheren zum Komplexeren; mindestens müssen alle Baupläne des Lebens einmal einfach begonnen haben, auch wenn im weiteren Verlauf wieder Rückbildungen erfolgen können. Es zeigt sich aber immer wieder, dass bereits sehr früh in der Fossilüberlieferung Tiergruppen mit komplexen Formen überliefert sind. Die ältesten Formen einer Gruppe sind oft komplexer als jüngere (vgl. den Beitrag über Hallucigenia in dieser Ausgabe). Über ein eindrucksvolles Beispiel dieser Art berichten Yang et al. (2015). Die Forscher beschreiben Collinsium ciliosum, einen ungewöhnlich gepanzerten, ca. 8,5 cm langen Lobopoden aus der unterkambrischen Xiaoshiba-Lagerstätte in Südchina (Abb. 1). Lobopoden sind ausgestorbene wurmartige Organismen mit füßchenartigen Anhängen; sie haben im Meer (marin) gelebt und werden gewöhnlich zu den auch heute lebenden Stummelfüßern (Onychophora, „Würmer mit Füßchen“) gerechnet und als deren mögliche Vorfahren diskutiert. Die etwa 180 heute lebenden Stummelfüßer sind recht einheitlich gebaut und bilden einen eher wenig bedeutenden Anteil am Ökosystem von Regenwäldern (Yang et al. 2015, 1). Eine stammesgeschichtliche Verbindung zu den marinen kambrischen Formen erscheint aufgrund der Ökologie der heute bekannten Formen nicht naheliegend.

|

| Abb. 1: Rekonstruktion von Collinsium ciliosum. (© Javier Ortega-Hernandez; nach Yang et al. 2015, mit freundlicher Genehmigung) |

|

Nicht nur in Bezug auf den Lebensraum fallen die Unterschiede auf, auch der Körperbau des kambrischen Collinsium ist für einen Lobopoden ungewöhnlich komplex. Am vorderen Teil des wurmartigen Körpers befinden sich ein Paar antennenartiger Anhänge, es folgen sechs Paare verlängerter Anhänge mit feiner Fiederung, die als Filtriereinrichtung gedeutet werden, mit der Kleinlebewesen erbeutet werden. Dahinter befinden sich bis zum Körperende neun Beinchen mit Klauen, mit denen sich Collinsium vermutlich auf fester Unterlage (Felsen oder auch auf Schwämmen) festhalten konnte. Doch damit nicht genug. Auf dem Rücken und an der Seite war das Tier mit insgesamt 72 harten, spitzen Stacheln unterschiedlicher Größe ausgestattet, die dem Tier Schutz gegen Räuber boten. Im Vergleich zu anderen Gattungen der Lobopoden ist Collinsium deutlich die komplexeste und gehört zugleich zu den ältesten und wird in die Familie der Luolishaniidae gestellt. Diese Familie steht im Dendrogramm (Ähnlichkeitsbaum) an abgeleiteter („hochentwickelter“) Position, obwohl sie in der geologischen Schichtenfolge an der Basis der Überlieferung der Lobopoden auftritt. Die Luolishaniidae weisen das größte Ausmaß an Spezialisierung der Körperanhänge von Lobopoden des Paläozoikums („Erdaltertum“ von Kambrium bis Perm) auf und sind sehr viel verschiedenartiger als Vertreter der (später fossil überlieferten) Kronengruppen der Stummelfüßer (Yang et al. 2015). Eine Abfolge von „einfach“ Richtung „komplex“, wie sie evolutionär ursprünglich verlaufen sein müsste, ist damit auf den Kopf gestellt. Warum diese Gruppe trotz üppiger Ausstattung ausgestorben ist, darüber kann nur spekuliert werden. Man spricht in solchen Fällen häufig (und so auch hier) von gescheiterten „evolutionären Experimenten“, womit aber nichts erklärt wird. Eine denkbare – aber spekulative – Erklärung könnte die Zerstörung des Lebensraumes der kambrischen Formen sein.

„Alle modernen Stummelfüßer sind ziemlich ähnlich in ihrem allgemeinen Körperbau und nicht so aufregend in ihrer Lebensweise. Aber im Kambrium waren ihre entfernten Verwandten erstaunlich vielfältig und traten in einer überraschenden Vielfalt bizarrer Formen und Größen auf“, wird einer der Mitautoren, Javier Ortega-Hernández von der Universität von Cambridge, UK, zitiert (http://www.sci-news.com/paleontology/science-collinsium-ciliosum-cambrian-spiky-worm-02962.html). Die Lobopoden sind nicht die einzige Gruppe, deren Fossilüberlieferung in maximaler Verschiedenartigkeit startet; Yang et al. (2015, 5) nennen als weitere Beispiele die Crinoiden (Seelilien und Haarsterne) und Brachiopoden (Armfüßer), bei denen dies auch der Fall ist. Es könnten noch mehr Gruppen genannt werden.

[Yang J, Ortega-Hernández J, Gerber S, Butterfield NJ, Hou JB, Lan T & Zhang XG (2015) A superarmored lobopodian from the Cambrian of China and early disparity in the evolution of Onychophora. Proc. Natl. Acad. Sci. 112, 8678-8683.]

|

|

|

Die Eiszeiten waren nicht lebensfreundlich und dennoch überlebten unsere Vorfahren diese Kälteperioden. Auf dem Höhepunkt der letzten Eiszeit vor 23 000 radiometrischen Jahren lagen weite Teile Nordeuropas, Nordasiens und Nordamerika unter dicken Eisschichten begraben. Im Gebiet des heutigen Deutschland erstreckte sich eine Gletscherfront von der dänischen Grenze bis nach Brandenburg. Während des Höhepunktes der letzten Eiszeit war die Jahresdurchschnittstemperatur in Deutschland 12-16 °C niedriger und die Niederschläge deutlich geringer als heute. Wegen der großen Abkühlung und der geringen Niederschläge fehlte jeglicher Baumwuchs und auf dem sommerlich nur oberflächlich aufgetauten Dauerfrostboden gedieh in Norddeutschland nur eine lückenhafte tundrenähnliche Vegetation (Liedtke 2002).

Finnische Forscher haben mit Hilfe eines Klimamodells abgeschätzt, wo und in welcher Zahl die Menschen in Europa die letzte Eiszeit überlebten. Solche Abschätzungen sind immer auch deshalb interessant, weil die Demografie im Zusammenhang mit der Frage der Zeitdauer des Paläolithikums steht, worauf weiter unten noch näher eingegangen wird. Für ihr Modell nutzen die Forscher Klimadaten heutiger Jäger und Sammler. Auf dem Höhepunkt der letzten Eiszeit waren nur rund 36 Prozent des europäischen Kontinents von Menschen bewohnt. Sie konzentrierten sich rund um das Mittelmeer und auf der Iberischen Halbinsel (Abb. 1). Nach Tallavaara et al. (2015) lebten vor 30 000 radiometrischen Jahren 330 000, während des Höhepunktes der Eiszeit vor 23 000 Jahren 130 000 und vor 13 000 Jahren 410 000 Individuen in Europa.

|

| Abb. 1: Bevölkerungsdichte während der letzten Eiszeit nach Tallavaara et al. (2015) |

|

Die räumliche Verteilung der Bevölkerung in Europa während der letzten Eiszeit stimmt nach den Forschern gut mit den archäologischen Daten überein. Allerdings sind die nach dem Klimamodell ermittelten Bevölkerungszahlen deutlich höher als bisherige Schätzungen von Bocquet-Appelt et al. (2006) auf der Basis archäologischer Funde, die von nur 5900 Individuen während des letzten Eiszeitmaximums ausgehen. Möglichweise ist die Einschätzung von Bocquet-Appelt et al. (2006) zu niedrig, aber sind die wesentlich höher ermittelten Bevölkerungszahlen von Tallavaara et al. (2015) realistisch?

Tallavaara et al. (2015) diskutieren die Gründe für die unterschiedlichen Ergebnisse. Bocquet-Appelt et al. (2006) haben im Gegensatz zu Tallavaara et al. (2015) nicht Bevölkerungsdichten von bekannten Jäger-Sammler-Populationen, sondern viel geringere Bevölkerungsdichteeinschätzungen berücksichtigt. Außerdem haben sie für jede Zeitperiode nur einen Wert für die Bevölkerungsdichte Europas und nicht wie Tallavaara et al. (2015) entsprechend den geografisch-klimatischen Verhältnissen regional verschiedene Bevölkerungsdichten für den europäischen Kontinent kalkuliert.

Genau an diesem Punkt, nämlich an der Übertragung der Daten heute lebender Jäger-Sammler-Populationen auf die Bevölkerung im Paläolithikum, ist aber Kritik an der Studie von Tallavaara et al. (2015) anzubringen. Die Lebensverhältnisse, insbesondere die Ernährung der Jäger und Sammler waren im Paläolithikum auch noch während der letzten Eiszeit deutlich besser als bei den ethnografisch bekannten heutigen Jägern und Sammlern. Die Menschen konnten sich während der Eiszeit in einem nicht unbeträchtlichen Ausmaß von Großwild ernähren. Solch eine luxuriöse Ernährung war aber nur bei einer deutlich niedrigeren Bevölkerungsdichte gegenüber den heute lebenden Jäger und Sammler-Populationen möglich, denn sonst wäre das Großwild rasch so stark dezimiert worden, dass es nicht mehr als wesentliche Nahrungsgrundlage zur Verfügung gestanden hätte. Die von Tallavaara et al. (2015) ermittelten Bevölkerungszahlen Europas während der letzten Eiszeit sind deshalb wahrscheinlich zu hoch. Aber auch wenn die von Tallavaara et al. (2015) publizierten Zahlen der Realität entsprechen würden, wäre nach dem Höhepunkt der Eiszeit die Vermehrung der Bevölkerung nur auf das gut Dreifache innerhalb von 10 000 Jahren im konventionellen Zeitrahmen bei einer jährlichen Wachstumsrate von nur 0,012 % unplausibel niedrig. Die tatsächliche Dauer dieser Zeitperiode war deshalb wahrscheinlich deutlich kürzer (siehe ausführliche Darstellung und Diskussion Brandt 2015).

[Bocquet-Appelt J-P, Demars P-Y, Noiret L & Dobrowsky D (2006) Estimates of Upper Palaeolithic meta-population size in Europe from archaeological data. J. Archaeol. Sci. 32, 1656-1668 • Brandt M (2015) Wie alt ist die Menschheit? Demographie und Steinwerkzeuge mit überraschenden Befunden. 5., erw. Aufl., Holzgerlingen • Liedtke H (2002) Deutschland zur letzten Eiszeit. In: Liedtke H, Leibniz-Institut für Länderkunde, Mäusbacher R & Schmidt K-H (Hg) Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland – Relief, Boden und Wasser, S. 66-67. http://archiv.nationalatlas.de/wp-content/art_pdf/Band2_66-67_archiv.pdf (Zugriff am 30. 7. 2015) • Tallavaara M, Luoto M, Korhonen N, Järvinen H & Seppä H (2015) Human population dynamics in Europe over the Last Glacial Maximum. Proc. Natl. Acad. Sci. 112, 8232-8237.]

|

|

|

| Abb. 1: Glasschwämme (Hexactinellida) in historischer Darstellung: 1 Euplectella aspergillum, 2 Monorhaphis chuni, 3 Lefroyella decora, 4 Aphrocallistes vastus, 5 Aphrocallistes beatrix. (Aus: Franz Eilhard Schulze: Brockhaus‘ Konversations-Lexikon Band 8) |

|

Bisher wurde angenommen, dass Glasschwämme (Abb. 1) in antarktischen Gewässern ein sehr beschauliches Leben führen, bei Temperaturen von minus 2 °C nur extrem langsam wachsen und deshalb auch sehr anfällig für Änderungen ihrer Lebensumstände sind. Beobachtungen in antarktischen Regionen, die seit einiger Zeit von Schelfeis befreit worden sind, stellen diese Annahmen infrage.

Glasschwämme tragen ihren Namen der flexiblen Nadeln wegen, die sie aus sehr reinem Siliziumdioxid ausbilden. Um ähnlich hochreines Siliziumdioxid herzustellen wie es die Glasschwämme im Extremfall bei Temperaturen von unter null Grad schaffen, muss die Halbleiterindustrie 2000 °C höhere Temperaturen anwenden. Glasschwämme bestehen teils aus Kolonien, aufgebaut aus dichten Geflechten von flexiblen Glasnadeln, die dann zum Teil bis zu 2 m groß werden können und mit ihren vasenförmigen Kolonien als Lebensraum für viele andere Arten dienen. In manchen Biotopen hatte man über einen Zeitraum von 10 Jahren keinerlei Wachstum oder Reproduktion der Kolonien verzeichnen können, so dass extrem hohe Alter in der Größenordnung von 10 000 Jahren extrapoliert wurden. Auch große Exemplare einer anderen Form von Glasschwämmen, die als Strukturelement nur eine einzige bis zu 3 m lange und knapp 1 cm dicke Siliziumdioxidnadel ausbilden, werden aufgrund anderer indirekter Altersbestimmungen auf 11 000 bis 13 000 Jahre Lebensalter geschätzt. Glasschwämme findet man geologisch bis hinunter ins Präkambrium, sie gehören deshalb zu den ersten fossil vorgefundenen Mehrzellern und sind damit offensichtlich schon sehr lange erfolgreich.

Meeresforscher des Alfred-Wegener Instituts in Bremerhaven mit Kollegen aus Frankfurt und Göteborg hatten in den Jahren 2007 und 2011 den Meeresboden im ehemaligen Bereich des damals mehrere hundert Meter dicken Larsen A Schelf-Eises untersucht, nachdem dieses dort Anfang 1995 im Verlauf heftiger Stürme auseinandergebrochen war und sich dann über die Jahre immer mehr zurückgezogen hatte. Bei ihrem ersten Besuch hatten sie dort viele Seescheiden, also typische Pionierarten, und nur vereinzelte Glasschwämme gesehen. Vier Jahre später hatte sich die Fauna grundlegend geändert, die Seescheiden waren verschwunden und Glasschwämme hatten sich in der Biomasse verdoppelt und in der Anzahl verdreifacht, viele junge Exemplare waren zu sehen. Die Lebensgemeinschaft am Meeresboden hatte sich viel schneller verändert als man es ihr unter diesen harschen Bedingungen von extrem niedrigen Temperaturen, häufiger Dunkelheit und Bedeckung durch Packeis zugetraut hätte. Offensichtlich hatte sich das Verschwinden des Schelfeises wie eine Öffnung des Himmels über den Schwämmen ausgewirkt: wo bisher nur Dunkelheit und Nährstoffmangel herrschte, begann nun in Oberflächennähe abgestorbenes Plankton herunterzurieseln, was die Glasschwämme als Mikro-Plankton-Filtrierer sozusagen ins Schlaraffenland versetzte. Diese Beobachtung eines boom-mäßigen Wachstums als schnelle Reaktion auf geänderte Lebensbedingungen zeigt, dass die skurrilen Organismen weit flexibler sind als angenommen.

Die Extrapolation hoher Lebensalter aus Beobachtungen extrem langsamer Wachstumsgeschwindigkeiten wird durch die neuen Ergebnisse in Frage gestellt. Selbst wenn über Jahrzehnte kein Wachstum merkbar sein mag, können Änderungen in den Lebensbedingungen zu rasantem Wachstum führen, so dass selbst die größten Exemplare in relativ kurzer Zeit herangewachsen sein können. Das Modell des Aktualismus (der Schluss von heute beobachteten Geschwindigkeiten in geologischen oder biologischen Prozessen auf Geschwindigkeiten in der Vergangenheit) wird problematisch, wenn es eine große Spannweite von heute beobachteten Geschwindigkeiten gibt, wie im hier beschriebenen Fall. So wie in der Geologie katastrophische Ereignisse Prozesse um ein Vielfaches beschleunigen können, zeigen auch die Glasschwämme, dass sie aus allen Situationen das Beste machen können und offensichtlich Gelegenheiten, ihre Wachstumsgeschwindigkeit zu vervielfachen, beim Schopf ergreifen.

[Fillinger L, Janussen D, Lunda T & Richter C (2013) Rapid Glass Sponge Expansion after Climate-Induced Antarctic Ice Shelf Collapse. Curr. Biol. 23, 1330-1334.]

|

|

|

Die fossile Erhaltung größer Tiere als Bernsteineinschlüsse (Inklusen) ist nicht zu erwarten, da diese sich in der Regel aus dem ursprünglichen Harz hätten befreien können. Eidechsen gehören zu den größten als Inklusen gefundenen Fossilien. Bisher waren drei Anolis-Eidechsen in Bernstein aus der Karibik (Dominikanische Republik) beschrieben worden.

Sheratt et al. (2015) haben diesen Bestand nun dramatisch erweitert, indem sie 35 weitere fossile (zumindest teilweise) erhaltene Eidechsen in dominikanischem Bernstein untersucht haben. Davon haben sie 20 für eine vergleichende Studie herangezogen. Die Autoren setzten Lichtmikroskopie und Röntgen-Mikro-Computertomographie (µCT) ein, um vor allem Merkmale der Schädelstruktur und der Zehenpolster für vergleichende Studien zu dokumentieren. Mit µCT können auch optisch nicht erkennbare Bereiche in hoher Auflösung dargestellt werden. Die genannten Körpermerkmale sind bei den verschiedenen Anolis-Arten charakteristisch für den von ihnen besiedelten Lebensraum (Vedder 2012). Durch ihre Untersuchung wollten Sheratt et al. die Hypothese testen, dass die fossilen Echsen aus dem Miozän (vor ca. 20 Millionen radiometrischer Jahren) dieselben ökologischen Nischen besiedelten wie die gegenwärtig lebenden mit den entsprechend charakteristischen Körpermerkmalen. Die Studie bestätigt, dass in der Karibik heute Spezialisten mit denselben spezifischen Merkmalen die Lebensräume nutzen wie im Miozän; das bedeutet, dass diese körperlichen Besonderheiten über lange Zeiträume stabil sind.

|

| Abb. 1: Sehr gut erhaltene Inkluse einer Anolis-Eidechse in Bernstein. Mit Mikro-CT-Scans kann das Skelett in 3D rekonstruiert werden. (Aus Sherrat et al. 2015, mit freundlicher Genehmigung von PNAS) |

|

|

Während der Abfassung dieses Beitrags haben Poinar & Wake (2015) den ersten fossilen Salamander (vermutlich ein Jungtier) in Dominikanischem Bernstein beschrieben. Hier liegt also ebenfalls ein vergleichsweise großes Tier als Inkluse erhalten vor, wobei gegenwärtig keine lebenden Salamander aus der Karibik bekannt sind.

[Poinar G jr & Wake DB (2015) Paleoplethodon hispaniolae gen. n., sp. n. (Amphibia: Caudata), a fossil salamander from the Caribbean. Paleodivers. 8, 21-29 • Sherratt E, Castaneda M, Garwood RJ, Mahler DL, Sanger TJ, Herrel A, Queiroz K & Losos JB (2015) Amber fossils demonstrate deep-time stability of Caribbean lizard communities. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 112, 9961-9966 • Vedder D (2012) Gründereffekt bei Eidechsen: ein Freilandexperiment auf Inseln. Stud. Integr. J. 19, 107-109.]

|

|

|  |