|

Studium Integrale Journal

Studium Integrale Journal

18. Jahrgang / Heft 1 - April 2011

Seite 54 - 62

|

|

|  |

|

| Abb. 1: Ähnliche Merkmale bei gezähmten Rotfüchsen (jeweils links) und Hunden. (Aus Trut et al. 2009, Abdruck mit freundlicher Genehmigung) |

|

Von interessanten Domestizierungsversuchen mit Füchsen berichtet eine Forschergruppe um Lyudmilla Trut vom Institut für Zellbiologie und Genetik der Universität Novosibirsk (Trut et al. 2009). In einem über etliche Generationen andauernden Zuchtexperiment sollte die frühe Domestikation von Säugetieren reproduziert werden. Dabei wurde versucht, Rotfüchse (Vulpes vulpes) zu zähmen. Bei einem Teil der Tiere gelang die Zähmung und es stellte sich heraus, dass Hand in Hand mit der Zähmung (gleichsam als Nebenprodukt) viele Merkmale auftreten, wie sie aus der Hundezucht bekannt sind: weiße Flecken, Hängeohren, Ringelschwanz, aber auch Verhaltensmerkmale wie Kontaktsuche zum Menschen, Schwanzwedeln, Wimmern, Abschlecken. Diese Merkmale traten schon nach wenigen Generationen auf. Die Autoren schildern, dass in der sechsten Generation einige Welpen eifrig Kontakt mit Menschen suchten und die eben genannten Verhaltensweisen zeigten, und beschreiben das Verhalten als „sehr ähnlich“ dem Haushund (S. 352).

Die Befunde von Trut et al. sind auch für den Ansatz der polyvalenten Stammformen von Grundtypen interessant. Füchse und Hunde gehören zum selben Grundtyp (Crompton 1993) und man kann daher annehmen, dass sie ein ähnliches Variationspotential besitzen. Dieser Ansatz wird dadurch bestätigt, dass nach Darstellung der Autoren die Variabilität sich „in immensen Raten“ angesammelt habe, die nicht durch Zufallsmutationen erklärbar seien (S. 349). Das Variationspotential hat offenbar andere Quellen. So können viele Merkmale durch Neotenie (Stehenbleiben auf Jugendstadium) erklärt werden (breitere Schädel, verkürzte Schnauzen, Hängeohren, Ringelschwänze; S. 353f.; vgl. Abb. 1). Daher wurde schon lange vor dem Aufkommen von „Evo-Devo“ (evolutionäre Entwicklungsbiologie) vermutet, dass Änderungen bei Regulationsgenen eine große Rolle bei der Erzeugung der Variabilität der Zuchtformen spielen (S. 350, 353). Die Untersuchungen zeigten, dass die Selektion Gene betraf, die den neurohormonalen Status kontrollieren. Einige dieser Gene, die für die Verknüpfung von Zähmbarkeit und den Level von Hormonen und Neurotransmittern verantwortlich sind, dürften zusammengebracht und bereits nach 8-10 Generationen fixiert worden sein. Dies wiederum dürfte die Aktivität vieler nachgeschalteter Gene beeinflussen, was zur Veränderung im Timing der Entwicklung geführt haben könnte. Außerdem könnten auf diese Weise phänotypisch versteckte Potentiale freigesetzt worden sein (S. 358).

Die in kurzer Zeit erreichbare morphologische Variation ist enorm, so dass die Unterschiede nach dem äußeren Erscheinungsbild für sich alleine betrachtet durchaus Unterschieden zwischen verschiedenen Säugerordnungen entsprechen, wie Trut et al. (2009, 349) vermerken.

Nicht alle Züchtungsmerkmale können jedoch als grundtypspezifisch betrachtet werden, so sind z. B. weiße Flecken an der Stirn oder Schlappohren auch von gezüchteten Arten vieler anderer Grundtypen bekannt. Solche Merkmale werden auch als „morphologische Marker der Domestikation“ bezeichnet. Die oben genannten Verhaltensmerkmale scheinen jedoch spezifisch für die untersuchten Hundeartigen zu sein.

R. Junker

[Crompton N (1993) A review of selected features of the family Canidae with reference to its fundamental taxonomic status. In: Scherer S (Hg) Typen des Lebens. Neuhausen-Stuttgart, S. 217-224; Trut L, Oskina I & Kharlamova A (2009) Animal evolution during domestication: the domesticated fox as a model. BioEssays 31, 349-360.] |

|

|

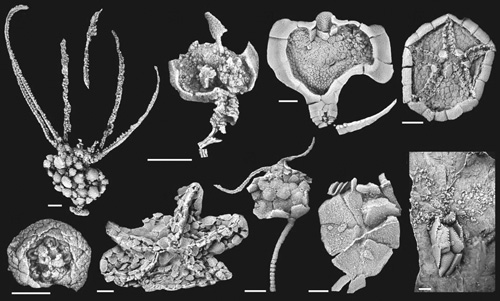

| Abb. 1: Verschiedene Stachelhäuter-Gruppen (Echinodermen) aus dem Mittelkambrium Spaniens. Linie jeweils 2 mm. (Aus Zamora 2010, Abdruck mit freundlicher Genehmigung) |

|

Im Jahr 2004 schrieb der Paläontologe James Valentine in seinem voluminösen Überblickswerk „On the origin of phyla“ (Über die Entstehung der Tierstämme): „Organismen mit den charakteristischen Bauplänen, die wir von den heute lebenden Stämmen kennen, erscheinen abrupt im Fossilbericht, viele von ihnen in einem engen geologischen Zeitfenster von vielleicht 5 bis 10 Millionen Jahren. … Keiner dieser Stämme kann über fossile Zwischenformen zu einer Vorläufergruppe zurückverfolgt werden … In keinem Fall wurde ein Formen-Kontinuum über ein breites Feld von Bauplangestalten gefunden; die Stämme ähneln einander auch nicht stärker während ihrer frühen Fossilgeschichte.“ Im ganzen Werk spricht Valentine von der „Explosion“ der kambrischen Vielfalt von Bauplänen. Seither gab es weitere Funde, die dieses Bild im Wesentlichen bestätigen (vgl. auch Studium Integrale Journal 17/2, S. 111 und 113). In der Zeitschrift Geology erschienen im vergangenen Jahr zwei Artikel mit weiteren Beispielen für die Fülle der kambrischen Formenvielfalt. Im ersten Beitrag berichtet Samuel Zamora über eine Vielzahl von Fossilfunden verschiedenster Taxa von Stachelhäutern (Echinodermen) aus dem untersten Mittelkambrium Spaniens (Abb. 1). Sie erweitern das bekannte Formenspektrum beträchtlich, sowohl was die räumliche als auch die zeitliche Verbreitung betrifft.

|

| Abb. 2: Süßwassermoostierchen (Wikimedia commons) |

|

Zamora (2010, 509) stellt heraus, dass schon im frühesten Mittelkambrium eine Mannigfaltigkeit von neuen Bauplänen und ökologischen Strategien unter den Stachelhäutern existierte. Außerdem seien die mittelkambrischen Stachelhäuter in Spanien die verschiedenartigste bekannte Vergesellschaftung von Stachelhäutern überhaupt. Die acht verschiedenen Arten zeigten ganz verschiedene Baupläne und besetzten sehr unterschiedliche ökologische Nischen.

Da viele dieser Taxa fast am Beginn des Mittelkambriums fossil erscheinen, muss ihr Ursprung wahrscheinlich ins Unterkambrium vorverlegt werden. Dies passt auch zu schon früher entdeckten isolierten bruchstückhaften Funden in anderen Regionen.

Interessant ist auch die Feststellung, dass die Reihenfolge des fossilen Erscheinens der Stachelhäuter-Gruppen bislang nicht zu derzeit vertretenen cladistischen Verwandtschaften passten (Zamora 2010, 507). Mutmaßliche Kronengruppen von Echinodermen tauchten früher als die Stammgruppen auf. Auch Daten von molekularen Uhren deuteten darauf hin, dass es geologisch nicht überlieferte Lebensräume von Echinodermen in älteren Sedimenten gegeben haben muss. Ob mit den neuen Funden eine bessere Passung erreicht wird, diskutiert der Autor nicht; einige Funde werden aber als „primitiv“ eingestuft. Die abrupt erscheinende mittelkambrische Vielfalt erfordert evolutionstheoretisch gesehen jedenfalls eine Vorgeschichte, die fossil weitgehend nicht überliefert ist.

Im zweiten Beitrag werden Funde von Bryozoen („Moostierchen“) vorgestellt (Landing et al. 2010). Dabei handelt es sich um mikroskopisch kleine, koloniebildende Tiere (vgl. Abb. 2). Bislang war diese Tiergruppe erst aus dem Ordovizium bekannt, fehlte also in der kambrischen Explosion. Landing et al. (2010, 549) beschreiben die neu entdeckte Art Pywackia baileyi als einfach konstruiert, jedoch mit spezialisierten Zooiden. Mit diesem Fund aus dem oberen Kambrium Mexikos kann nun auch diese Tiergruppe in die kambrische Formenvielfalt aufgenommen werden.

[Landing E, English A & Keppie JD (2010) Cambrian origin of all skeletalized metazoan phyla – Discovery of Earth’s oldest bryozoans (Upper Cambrian, southern Mexico). Geology 38, 547-550; Valentine JW (2004) On the origin of phyla. Chicago; Zamora S (2010) Middle Cambrian echinoderms from north Spain show echinoderms diversified earlier in Gondwana. Geology 38, 507-510.] |

|

Viele Landpflanzen (Moose und Gefäßpflanzen) verbreiten sich mit Sporen. Die Sporen enthalten in ihrer äußeren Zellwand Sporopollenin, ein extrem widerstandsfähiges Polymer. Dadurch sind die Sporen effektiv gegen Verletzung, Austrocknung und Befall durch Mikroorganismen geschützt, können weit verbreitet werden und besitzen ein hohes Fossilisationspotential. Die Produktion von Sporen mit Sporopollenin wird allgemein als eindeutiger Hinweis gewertet, dass es sich bei den betreffenden Pflanzen um Embryophyten handelt, dazu gehören Moose und Landpflanzen mit echten Leitgefäßen (Farnartige, Blütenpflanzen).

Schon länger sind Sporen von Landpflanzen aus Sedimenten bekannt, die bis zu 30 Millionen Jahre älter datiert werden als die ersten Landpflanzen-Makrofossilien wie Sprosse, Blätter oder Sporangien (Sporenbehälter). Die ältesten Sporenfunde, sog. Cryptosporen, stammten bislang aus dem späten Mittelordovizium, während die ältesten Reste von Landpflanzen-Makrofossilien erst im mittleren Silur nachgewiesen wurden (vgl. Gensel 2008, 461). Die den Moosen zugeordneten Cryptosporen besitzen keine klar abgegrenzte Öffnung und sind relativ dickwandig; sie gelten als primitiver als Sporen mit charakteristischen Öffnungen, die erst ab dem Silur bekannt sind. Die Cryptosporen sind geographisch weit verbreitet und ändern sich in ihrer taxonomischen Vielfalt kaum, so dass eine lange Phase evolutionären Stillstandes im oberen Ordovizium und unteren Silur vermutet wird.

Nun wurde in Argentinien eine Sporen-Vergesellschaftung entdeckt, die mit 472 Millionen Jahren um etwa 10 Millionen Jahre älter datiert wurde als die bisher frühesten bekannten Funde von Landpflanzen-Sporen aus dem unteren Mittelordovizium. Die entdeckten Cryptosporen hat man fünf verschiedenen Gattungen zugeordnet, sie repräsentieren eine beachtliche Vielfalt. Es handelt sich um sog. Monaden (einzelne Sporen) und Tetraden (Viergruppen) (Rubinstein et al. 2010). Die Sedimente stammen aus dem Tidenbereich; eine Bestimmung des genauen Wuchsortes der Pflanzen ist aber nicht möglich.

Damit wird die Zeitspanne zwischen den ersten Mikro- und den frühesten Makrofossilien auf ca. 40 Millionen Jahre ausgedehnt. Aufgrund der Vielfalt der neuen Funde sind Rubinstein et al. der Auffassung, dass der Ursprung der Embryophyten noch weiter in die Vergangenheit gelegt werden muss, möglicherweise sogar ins Kambrium, dem untersten geologischen System des Phanerozoikums (= „Zeitalter des sichtbaren Lebens“). Mit Gensel (2008) bemerken die Autoren, dass eine „extrem langsame“ Evolution der Embryophyten in den ersten etwa 35-45 Millionen Jahren ihrer Diversifizierung abgelaufen sein müsse.

Diese Befunde zeigen, dass es über große Zeiträume geologisch nicht überlieferte Lebensräume von Landpflanzen (wahrscheinlich Moosen) gibt. Gensel (2008, 463) erwähnt u. a. die Idee, dass frühe Pflanzen in Gegenden gelebt haben könnten, aus denen sie nicht in Ablagerungsräume transportiert wurden. Diese Idee ist schon alt und wurde bereits von Axelrod (1959) ins Spiel gebracht. Danach können in kontinentalen Sedimenten eingebettete Pflanzenreste eher durch nachfolgende Erosion zerstört worden sein als eine unweit des Wuchsortes eingebettete Küstenvegetation. Dieser Autor hält es für möglich, dass die Phasenabfolgen der ältesten Landpflanzen lediglich Abfolgen ökologischer Einheiten widerspiegeln, die von höheren in tiefere Wuchsgebiete gewandert sein könnten. Damit würden sie keine evolutionären Änderungen belegen, sondern nur eine Ablösung verschiedener ökologischer Einheiten (Axelrod 1959, 270; weiter auch anhand jüngerer Autoren diskutiert in Junker 1996, 76ff.).

Der enorme zeitliche Abstand zwischen dem Nachweis erster Mikrofossilien und erster Makrofossilien erscheint problematisch: Wie kann es sein, dass über etwa 40 Millionen Jahre hinweg keine Spuren einer geographisch verbreiteten Landpflanzenwelt nachweisbar sind? Möglicherweise kann dieser Befund als indirekter Hinweis auf viel kürzere Zeitdimensionen gewertet werden. Denn je größer der Zeitraum ist, in dem nicht überlieferte Organismen sich in unbekannten Refugien verbargen, umso weniger verständlich ist das komplette Aussetzen ihrer Fossilisation. Zwar ist aufgrund ihrer sehr viel größeren Anzahl zu erwarten, dass die Fossilüberlieferung von Sporen früher einsetzt als die von Makrofossilien, doch gilt das nicht für Zeitspannen von vielen Millionen Jahren. Auch der von den Autoren angenommene evolutionäre Stillstand ist irritierend und lässt ein evolutionäres Szenario fraglich erscheinen.

[Axelrod DI (1959) Evolution of the psilophyte paleoflora. Evolution 13, 264-275; Junker R (1996) Evolution früher Landpflanzen. Neuhausen; Gensel P (2008) The earliest land plants. Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst. 39, 459-477; Rubinstein CV, Gerrienne P, de la Puente GS, Astini RA & Steemans P (2010) Early Middle Ordovician evidence for land plants in Argentina (eastern Gondwana). New Phytol. 188, 365-369.]

|

|

| Abb. 1: Eodromaeus murphi (Zeichnung: Todd Marshall) |

|

Jeder kennt Tyrannosaurus rex, den „König der Herrscherechsen“ und Inbegriff von „Dinosauriern“, den „schrecklichen Echsen“ (obwohl nicht sicher ist, ob er überhaupt ein jagender Räuber war). Sein gefährlicher Eindruck lässt leicht übersehen, dass seine Arme klein und nur zwei Finger ausgebildet waren. Aus der Verwandtschaft von T. rex wurde nun erstmals eine Art beschrieben, die nur einen einzigen Finger besaß – Linhenykus monodactylus. Sie gehört zur Gruppe der Alvarezsaurier, einem Zweig der fleischfressenden Theropoden, zu denen auch die Tyrannosauriden gehören. Die Forscher sind mehrheitlich der Auffassung, dass unter den Theropoden die Vorfahren der Vögel zu suchen sind.

Entdeckt wurde ein Teilskelett von Linhenykus in der zur Oberkreide gehörenden Wulansuhai-Formation nahe der Grenze zwischen Mongolei und China; die Formation wird auf 84-75 Millionen Jahre datiert. Erhalten sind Hals-, Rücken-, Sakral- und Schwanzwirbel, Vorder- und Hinterextremitäten sowie das Becken. Der kleine Dinosaurier war nur so groß wie ein Papagei – also nicht unbedingt zu fürchten – und benutzte seinen einzigen Finger wahrscheinlich zum Graben.

Die meisten Theropoden besitzen drei Finger; bei den Alvarezsauriden sind die beiden äußeren Finger reduziert. So gesehen müsste die einfingrige Gattung Linhenykus als abgeleitet bzw. spezialisiert angesehen werden; dafür würde auch das relativ geringe Alter sprechen. Dennoch gilt diese Gattung aufgrund cladistischer Analysen als ursprünglich (Xu et al. 2011), z. B. wegen der schlanken Form des Fingers, während die Finger nah verwandter Formen sehr robust gebaut sind. Xu et al. (2011) werten die „unerwartete Merkmalskombination“ als Hinweis auf ein komplexes Muster der Hand-Evolution bei den Alvarezsauriden; dabei sei der Verlust der äußeren Finger unabhängig von der Änderung der Form von Finger II verlaufen. Einmal mehr führt die Annahme von Evolution in Merkmalswidersprüche.

Vom anderen Ende der Dinosaurier-Zeit stammt ein Fund von Eodromaeus murphi, einem zierlichen, etwa 1 m langen, zweibeinigen Dinosaurier (Abb. 1). Er wird von den Beschreibern Martinez et al. (2011) als früher Vertreter der Theropoden betrachtet, gehöre also zur selben Gruppe wie Linhenykus, stammt jedoch mit 230 Millionen Jahren aus der Anfangszeit der Dinosaurier. Die neue Gattung wurde in der Obertrias Argentiniens im Naturreservat Ischigualasto entdeckt und gehört zu den ältesten Dinosaurierfunden. Aus den Theropoden ausgegliedert wurde hingegen die ähnlich alt datierte Gattung Eoraptor, die die Forscher in derselben Fossillagerstätte entdeckt hatten. Sie wird nun aufgrund von Details im Schädelbau zu den Sauropoden, einer anderen Hauptgruppe der Dinosaurier, gestellt (andere Vertreter dieser Gruppe sind pflanzenfressende Giganten wie Brachiosaurus und Apatosaurus). Außerdem ist in der Obertrias auch die dritte Hauptgruppe der Dinosaurier, die Ornithischier, nachgewiesen (dazu gehört beispielsweise der bekannte Stegosaurus). Damit zeigen die Fossilien aus Ischigualasto, dass die frühen Dinosaurier sowohl verbreiteter als auch vielfältiger waren als bisher angenommen. Die großen Dinosaurierlinien starten gemäß ihrer Fossilüberlieferung nach momentaner Datenlage also gleichzeitig, und zwar mit ihren jeweils typischen Ernährungs- und Fortbewegungsweisen (vgl. auch den Kommentar von Balter 2011). Seltsamerweise dauerte es dann aber noch 30 Millionen Jahre, bis sie die Fauna dominierten. Die Autoren vermuten, dass die Dinosaurier freiwerdende ökologische Nischen einnahmen und sich nicht in Konkurrenz mit anderen Arten durchsetzten. Doch wäre ein solches ökologisches Szenario auch in einem viel kürzeren Zeitraum plausibel. Dazu würde auch das zwischenzeitliche längere Verschwinden bei praktisch sämtlichen Hauptgruppen der Dinosaurier passen – trotz ökologisch herausragender Stellung und stabiler Skelettelemente (vgl. Stephan 2010, 129f., 157f.)

[Balter M (2011) Pint-sized predator rattles the dinosaur family tree. Science 331, 134; Martinez RN, Sereno P, Alcober OA, Colombi CE, Renne PR, Montanez IP & Currie BS (2011) A basal dinosaur from the dawn of the dinosaur era in southwestern Pangaea. Science 331, 206-210; Stephan M (2010) Sintflut und Geologie. Holzgerlingen, 3. Aufl.; Xu X, Sullivan C, Pittman M, Choiniere JN, Hone D, Upchurch P, Tan Q, Xiao D, Tan L & Han F (2011) A monodactyl nonavian dinosaur and the complex evolution of the alvarezsauroid hand. Proc. Natl. Acad. Sci. 108, 2338-2342.]

|

|

Um genetische Veränderungen im Verlauf vieler Generationen experimentell zu untersuchen ist man auf Organismen angewiesen, die eine kurze Generationszeit aufweisen. Entsprechende Langzeitstudien mit Bakterien und Hefekulturen sind beschrieben. Diese sich asexuell fortpflanzenden Organismen stellen die bisherige empirische Basis für Modelle und Mechanismen von Langzeit-Evolutionsprozessen dar.

Burke et al. (2010) stellten kürzlich eine Studie mit der Taufliege Drosophila melanogaster vor – einem klassischen „Haustier“ der Genetiker. Damit liegt erstmals eine umfangreiche genetische Studie eines Langzeit-Evolutionsexperiments mit Organismen vor, die sich sexuell fortpflanzen.

Im Labor von M. Rose werden die kleinen Zweiflügler seit 1991 inzwischen in mehr als 600 Generationen gezüchtet und auf schnellere Entwicklung selektiert. Die gezüchteten Populationen entwickeln sich im Verhältnis zu Tieren der Ausgangs- und Vergleichsgruppe ca. 20 % schneller vom Ei bis zum erwachsenen, fortpflanzungsfähigen Tier. Damit einher geht auch die Entstehung veränderter Phänotypen (äußeres Erscheinungsbild: etwa bezüglich Größe, Lebensdauer etc.).

Für die Untersuchung wurden Daten aus umfangreichen Genomanalysen erzeugt. Es wurden sowohl spezielle Gene analysiert (bezüglich Änderung in der Allelhäufigkeit: allele frequency differentiation) als auch komplette Genomdaten von Drosophila-Populationen aus dem Selektionsexperiment herangezogen. (Allele sind Varianten eines Gens.)

Bisher war man meist davon ausgegangen, dass bei sexueller Fortpflanzung wie auch bei der Entwicklung von Bakterienkulturen genetische Veränderungen (Mutationen) in einer Population auftauchen und dann in einem bestimmten Erbgutabschnitt fixiert werden. In ihrer Arbeit suchten Burke et al. nach positiven (Punkt-)Mutationen, die ein neues Basenpaar und damit einen neuen sog. SNP (Einzelnukleotid-Polymorphismus) erzeugen. Von Polymorphismus spricht man, wenn ein Gen (bzw. ein entsprechendes Merkmal) in mehreren Ausprägungen (Allelen) vorkommt. Mutationen vergrößern also den Polymorphismus. Bei SNPs betrifft der Polymorphismus nur ein einziges Nukleotid (=Einzelbaustein des Erbmoleküls DNA). Neue SNPs sollten sich dann in der Population durchsetzen, d. h. alternative Sequenzen sollten verschwinden und damit die Vielfalt der SNPs verringert werden. Aber genau das wurde nicht gefunden, es konnten also im Drosophila-Genom keine Bereiche identifiziert werden, in denen die erwarteten Effekte (geringerer Polymorphismus) auftraten. In dieser Langzeitstudie mit sich sexuell fortpflanzenden Organismen läuft Evolution gemessen an den Erwartungen in viel geringerem Umfang ab.

Die Autoren prüfen und diskutieren verschiedene Erklärungen für diesen Befund, ohne dass sie selbst eine davon beim derzeitigen Kenntnisstand als überzeugend einstufen. Die Laborbeobachtungen zeigen also, dass Selektion die genetische Variation in sich sexuell fortpflanzenden Populationen nicht wie erwartet reduziert. Bisher gilt als Lehrmeinung, dass Selektion, insbesondere wenn sie stark ist, im Laufe der Zeit zu deutlicher Verringerung des Gen-Polymorphismus, also der genetischen Vielfalt führt. Das konnten Burke et al. (2010) in ihrer Studie mit den Langzeit-Experimenten an Drosophila aber gerade nicht belegen. Das bedeutet, dass mit diesen experimentellen Resultaten der Einfluss von Selektion – bei der natürlichen Selektion handelt es sich um einen zentralen Evolutionsmechanismus – nicht bestätigt werden konnte.1

Da unter natürlichen Bedingungen die Selektionskriterien weniger stark und nicht über viele Generationen gleichbleibend ausgeprägt sind, kann man davon ausgehen, dass der ursprünglich erwartete Effekt unter Freilandbedingungen noch weniger auftreten wird.

Damit ist ein grundlegender bisher angenommener Mechanismus für die Entstehung neuer Arten durch Selektionsprozesse in Frage gestellt. Weitere Forschung sollte dazu beitragen, die Abläufe besser zu verstehen.

[Burke MK, Dunham JP, Shahrestani P, Thornton KR, Rose MR & Long AD (2010) Genome-wide analysis of a long-term evolution experiment with Drosophila. Nature doi:10.1038/nature09352; auf einer Internetseite sind Äußerungen von an der Untersuchung beteiligten Wissenschaftlern zusammengestellt: Scientists decode genomes of precocious fruit flies. ScienceDaily (2010.09.19) http://www.sciencedaily.com/releases/2010/09/100916162537.htm]

Anmerkung

- 1 Die Zusammenfassung des Beitrags in Nature wurde vom Herausgeber bezeichnenderweise mit dem Titel: „Experimental evolution reveals resistance to change“ veröffentlicht.

|

|

Tiere, die Nahrung aus Reservoirs sammeln, welche sich im Laufe der Zeit wieder auffüllen, besuchen die Nahrungsquellen in vorhersagbaren Sequenzen, die „traplines“ genannt werden, analog zu menschlichen Fallenstellern, die ihre Fallen in einer festen Reihenfolge inspizieren. Dieses Verhalten ist im Tierreich weit verbreitet. Dennoch ist wenig darüber bekannt, wie die Tiere diese spezifischen Reihenfolgen entwickeln. Frühere Experimente hatten ergeben, dass sich z. B. Prachtbienen im Wesentlichen an der Reihenfolge der erstmaligen Entdeckung der Nahrungsquellen orientierten, auch wenn diese zu suboptimalen Sammelstrecken führte.

Sollen die Wegstrecken verkürzt werden, müssen sich die Sammler mit einer kombinatorischen Optimierungsaufgabe herumschlagen, die als „Problem des Handlungsreisenden“ in der Mathematik bekannt ist. Die optimale Route zu finden, wenn mehrere Orte jeweils nur einmal besucht werden sollen, stellt bei zunehmender Zahl zu besuchender Orte eine Aufgabe dar, die exponentiell an Komplexität zunimmt, so dass die Berechnung der beweisbar optimalen Lösung auch Supercomputer an ihre Grenzen bringt.

|

| Abb. 1: Gartenhummel Megabombus hortorum. (Foto: Fotolia.com) |

|

M. Lihoreau, L. Chittka und N. E. Raine von der Queen Mary und der Royal Holloway University in London untersuchten, in welcher Reihenfolge Hummeln (Bombus terrestris, Dunkle Erdhummel) künstliche Blüten besuchen, die nach und nach so verteilt wurden, dass die Hummeln die Sammelstrecke dynamisch entwickeln mussten. Die jeweils neuen Nahrungsquellen wurden schließlich so platziert, dass sie maximal voneinander entfernt waren, und bei Abfliegen in der Reihenfolge des Erscheinens zu einer deutlich suboptimalen, also unnötig langen Flugstrecke führen mussten. Die Experimentatoren stellten den Hummeln nur soviel Nahrung pro Blüte zur Verfügung, dass diese gezwungen waren, während eines Ausflugs alle Blüten zu besuchen, wenn sie ihren Kropf vollständig füllen wollten.

Es stellte sich heraus, dass die Hummeln bei zunehmender Komplexität der Sammelaufgabe schnell davon abkamen, die Blüten in der suboptimalen Reihenfolge der ursprünglichen Reihenfolge der Entdeckung anzufliegen, stattdessen die Routen schrittweise verbesserten und häufig sogar die optimale Route wählten. Die Insekten optimierten die mittlere Flugdistanz innerhalb der ersten 6-10 Ausflüge sehr deutlich und näherten sich am Ende der 20 protokollierten Ausflüge eng dem kürzesten Flugweg an. Die suboptimale Route der ursprünglich ersten Entdeckung spielte dann nur noch eine sehr untergeordnete Rolle. Offensichtlich lernten die Hummeln aus Versuch und Irrtum und optimierten die Routen sehr schnell. Es konnte außerdem gezeigt werden, dass sie die am ersten Tag gefundene optimale Route auch noch am zweiten Tag bevorzugt, wenn auch etwas weniger häufig, benutzten. Außerdem wurden zu Beginn des zweiten Tages immer auch ganz neue, alternative Routen gewählt. Das könnte entweder von Gedächtnislücken des kleinen Hummelhirns herrühren oder aber darauf hinweisen, dass die Hummeln die Umgebung am nächsten Morgen erst einmal nach potentiellen neuen Nahrungsquellen abscannen.

Die Studie wurde in den Medien u. a. mit „Insekten schlagen Supercomputer“ überschrieben, sie hat schon in den Wikipedia-Artikel „Problem des Handlungsreisenden“ Eingang gefunden! Tatsächlich mussten die untersuchten 11 Hummeln im Experiment die optimale Route zwischen 4 künstlichen Blumen (d. h. aus 24 möglichen Routen) wiederholt finden, was sie nach etwa 10 von 20 beobachteten Versuchen mit statistischer Signifikanz in der Mehrzahl schafften. Die optimale Route wurde am ersten Tag von 8 Hummeln im Mittel zu ca. 40% benutzt, am zweiten Tag von 4 Hummeln zu 30%. Statistisch sind die Ergebnisse signifikant, sie zeigen klar, dass nicht einfach die Route der ersten Entdeckung beibehalten wird und dass das kleine Hummelhirn sehr lernfähig ist. Die Behauptung, Hummeln hätten auf unerklärliche Weise das Problem des Handlungsreisenden effizienter als Computer gelöst, erscheint allerdings leicht extrapoliert und ist durch die Publikation (noch) nicht gedeckt.

Doch auf jeden Fall stellen die Leistungen der kleinen Hummelhirne beim Optimieren der Nahrungssuche ein weiteres erstaunliches und noch unerklärtes Beispiel für Mustererkennung, Orientierung im Raum und für Lern- und Gedächtnisleistung sogenannter „einfacher“ Lebewesen dar. Das Beispiel der lernfähigen Hummeln ist besonders eindrucksvoll, weil hier eine mathematische Aufgabe gelöst wird. Die Analogie zu menschlicher geistiger Tätigkeit ist offenkundig. Wie ein geistloser, natürlicher Evolutionsprozess den Hummeln diese strategische Fähigkeit zu vermitteln vermag, erscheint dagegen als eine schier unlösbare Aufgabe.

[Lihoreau M, Chittka L & Raine NE (2010). Travel optimization by foraging bumblebees through readjustments of traplines after discovery of new feeding locations. Am. Nat. 176, 744-757.]

|

|

Mikroorganismen besiedeln alle nur denkbaren Lebensräume auf der Erde und nutzen dabei z. T. sehr ausgefallene Stoffwechselwege. Die Fähigkeiten mancher Einzeller, auch unter extremen Bedingungen zu überleben, macht sie zu einem bevorzugten Gegenstand der Erforschung von - und auch Spekulation über - Leben im Weltraum.

Felisa Wolfe-Simon vom Astrobiology Institute der NASA hat großes Medieninteresse ausgelöst durch die Ankündigung von Untersuchungsergebnissen über eine bislang unbekannte Lebensform im Mono Lake (http://www.astrobio.net/exclusive/3698/thriving-on-arsenic). Die vorgestellten Resultate (Wolfe-Simon et al. 2010) interpretieren die Autoren so, dass die beschriebenen Bakterien Arsen anstelle von Phosphor als Nährstoff nutzen.

Der Mono Lake ist ein abflussloser alkalischer Salzsee im Südosten der Sierra Nevada, Kalifornien, USA. Das Wasser des Mono Lake enthält auch hohe Arsenkonzentrationen (durchschnittlich ca. 200 µMol; das entspricht 15.000 µg As pro Liter; die WHO und die EU empfehlen für Trinkwasser 10 µg/l). Ausgehend von Seesedimenten dieses Gewässers hatten Wolfe-Simon und ihre Mitarbeiter Bakterienkulturen angelegt. In Gegenwart von Luftsauerstoff (aerobe Bedingungen) bei pH-Werten von 9,8 wuchsen die Bakterien in einem Nährmedium, dem kein Phosphat zugesetzt war. Außerdem wurden die Mikroorganismen zunehmend höheren Arsenkonzentrationen (Arsenat, AsO43–) ausgesetzt (100 µM bis 5 mM).

Die Autoren schreiben, dass ihren Untersuchungen die Hypothese zugrunde lag, dass aufgrund der chemischen Ähnlichkeit zwischen Arsen und Phosphor Phosphat (PO43–) gegen Arsenat (AsO43–) in der Biochemie der Bakterien ausgetauscht werden könnte. Bereits 2009 hatten Wolfe-Simon et al. die Idee formuliert, dass in alten, ursprünglichen biochemischen Systemen Arsenverbindungen eine ähnliche Rolle gespielt haben könnten wie heute Phosphor und dass heute noch Spuren solcher Lebensformen nachweisbar sein könnten.

Phosphor spielt vor allem in Form der Sauerstoffverbindung Phosphat (PO43–) eine zentrale Rolle im Energiehaushalt (z. B. Adenosintriphosphat, ATP) und in der Biochemie (z.B. Zucker-Phosphat Rückgrat der Nukleinsäuren) von Organismen. Phosphor gehört zu den sechs häufigsten Elementen, die am Aufbau von Lebewesen beteiligt sind.

Arsen steht im Periodensystem der Elemente in der 5. Hauptgruppe direkt unter Phosphor und zeigt damit ähnliche chemische Eigenschaften. Wolfe-Simon et al. sehen darin auch die Ursache der Giftigkeit (Toxizität) von Arsen (vgl. dessen weit in die Geschichte zurückreichende Anwendung im Zusammenhang mit Vergiftungsmorden). Bei aller chemischen Ähnlichkeit zwischen PO43– und AsO43-– sind die As-Verbindungen deutlich instabiler und werden sehr viel leichter und schneller durch Hydrolyse gespalten. Das wurde zumindest an vergleichsweise kleinen organischen Arsenat-Estern demonstriert (Baer et al. 1981).

Wolfe-Simon und ihre Mitarbeiter isolierten Bakterien (GFAJ-1), die sie aufgrund ihrer 16S rRNA-Sequenz als zu den Halomonadaceae gehörende Gammaproteobakterien identifizierten.

Die isolierten Bakterien wachsen in einem Medium ohne PO43–-Zugabe in Gegenwart von 40 mM AsO43–. Bei PO43–-Zugabe wachsen sie schneller und wenn sowohl PO43– als auch AsO43 fehlen wird kein Wachstum beobachtet. Das Zellvolumen von GFAJ-1-Bakterien, die in Gegenwart von AsO43– gewachsen sind, ist 1,5 mal größer verglichen mit Bakterien aus einem Medium mit PO43– Elektronenmikroskopische Aufnahmen lassen in den größeren Bakterienzellen Kompartimente (ähnlich wie Vakuolen) erkennen.

Mit massenspektrometrischen Methoden dokumentieren die Autoren einen hohen intrazellulären Gehalt an Arsen bei vergleichsweise geringen Mengen an Phosphor. Durch Experimente mit radioaktivem 73AsO43– konnte die Aufnahme von Arsen in die Zellen bestätigt und dessen Anwesenheiten in Protein-, Lipid- und Nukleinsäure-Fraktionen nachgewiesen werden.

In der Publikation präsentieren Wolfe-Simon et al. (2010) eine Reihe von Hinweisen, dass Arsen von Bakterienzellen aufgenommen wird. Allerdings sind die Befunde dafür, dass Arsen in Nukleinsäuren und Proteine eingebaut wird, zumindest in der bisher vorgelegten Form noch nicht letztlich überzeugend und so wurden nicht nur aufgrund der provokanten Präsentation unmittelbar kritische Fragen gestellt und kontroverse Diskussionen ausgelöst (z. B.: http://rrresearch.blogspot.com/2010/12/arsenic-associated-bacteria-nasas.html und http://scienceblogs.com/webeasties/2010/12/guest_post_arsenate-based_dna.php). Inzwischen haben die Autoren im Internet in vorläufiger Form zu einigen Fragen Stellung bezogen (http://www.universe today.com/81783/scientists-from-arsenic-bacteria-paper-respond-to-criticisms/).

Bevor Biochemiebücher erweitert werden und über ursprüngliche Lebensformen diskutiert wird, sollten noch eindeutigere und belastbarere Belege vorgelegt werden. In Computermodellen lassen sich Atome einfacher in Bio-Makromolekülen austauschen, als dies biochemisch in Organismen realisiert werden kann. Jüngst haben Fekry et al. (2011) auf die kinetischen Herausforderungen hingewiesen, die ein Organismus überwinden muss, wenn er mit labilem As-Diester-DNA-Rückgrat existieren will. Tawfik & Viola (2011) haben publizierte biochemische Erkenntnisse über Arsenat und Phosphat nutzende Enzyme zusammengefasst und diskutiert. Man darf auf den weiteren Verlauf der Diskussion und neue Untersuchungen gespannt sein.

[Baer CD, Edwards JO & Rieger PH (1981) Kinetics of the hydrolysis of arsenate (V) triesters. Inorg. Chem. 20, 905-907; Fekry MI, Tipton PA & Gates KS (2011) Kinetic consequences of replacing the internucleotide phosphorous atoms in DNA with arsenic. Chem. Biol. 6, 127-130; Tawfik DS & Viola RE (2011) Arsenate replacing phosphate: alternative life chemistries and ion promiscuity. Biochem. 50, 1128-1134; Wolfe-Simon F, Davies PCW & Anbar AD (2009) Did nature also choose arsenic? Int. J. Astrobiol. 8, 69-74; Wolfe-Simon F, Switzer Blum J, Kulp TR, Gordon GW, Hoeft SE, Pett-Ridge J, Stolz JF, Webb SM, Weber PK, Davies PCW, Anbar AD, Oremland RS (2010) A bacterium that can grow by using Arsenic instead of phosphorus. Scienceexpress 10.1126/science.1197258]

|

|

|

Die Kooperation (Symbiose) zwischen Erbsenlaus (Acyrhosiphon pisum) und Bakterien ist seit vielen Jahrzehnten bekannt und detailliert beschrieben (Scherer 2007). Die Erbsenlaus gehört zu den Blattläusen (Amphidoidea). Ihr Genom ist sequenziert (IAGC 2010), ebenso das Genom von Buchnera aphidicola, eines in A. pisum symbiotisch lebenden Bakteriums (Perez-Brokal et al. 2006).

Buchnera und Erbsenläuse leben in echter Symbiose, d. h. beide sind aufeinander angewiesen und können ohne den Partner nicht existieren und sich nicht fortpflanzen. Die Bakterien leben in den Blattläusen in spezialisierten Zellen, den Bakteriocyten.

Proteine gehören zu den elementaren Komponenten aller Organismen; die zu ihrer Synthese notwendigen Aminosäuren müssen entweder mit der Nahrung aufgenommen oder mithilfe des eigenen Stoffwechsels (Anabolismus) hergestellt werden. Für Tiere sind von den 20 Aminosäuren, die typischerweise am Aufbau von Proteinen beteiligt sind, 10 essentiell, d. h. sie können diese nicht selbst produzieren.

Blattläuse durchstechen Pflanzengewebe oder bohren hinein und ernähren sich von Pflanzensäften. Diese wässrigen Lösungen enthalten aber wenig Stickstoff und auch der Anteil an essentiellen Aminosäuren ist ausgesprochen gering. Hansen & Moran (2011) haben nun die Nutzung (Expression) von Genen in den Bakteriocyten im Vergleich zu anderen Gewebezellen in Erbsenläusen untersucht, indem sie jeweils die RNA analysierten. Da die RNA direkt an der Erzeugung der für die Biosynthese notwendigen Enzyme beteiligt ist, liefert sie Informationen über Stoffwechselwege und deren Intensität. Daneben nutzten die Autoren noch weitere Stoffwechselanalysen sowie die bekannten Genomdaten.

Es zeigte sich, dass aus dem Genom der Erbsenlaus (A. pisum) von den 11089 Genen in den Bakteriocyten 85,7% genutzt werden gegenüber 86,9%, die in anderen Körperzellen exprimiert werden. 404 Gene waren in den Bakteriocyten vermehrt genutzt, während 996 im Vergleich zu anderen Zellen aus dem Gewebe A. pisum herunterreguliert waren.

Im Genom von Buchnera sind zwar die meisten Gene für die Biosynthese der essentiellen Aminosäuren vorhanden, einzelne allerdings fehlen ebenso wie die meisten Gene für die nicht essentiellen Aminosäuren. Hansen & Moran fanden nun heraus, dass 26 Gene, die an der Biosynthese von Aminosäuren beteiligt sind, in den Bakteriocyten hochreguliert sind, d. h. von ihnen werden mehr Kopien erzeugt und damit entsprechend mehr Enzymmoleküle bereitgestellt. Unter den vermehrt genutzten Genen befinden sich auch sieben, die in Buchnera für die Biosynthese essentieller Aminosäuren fehlen. Für die Herstellung von fünf nicht essentiellen Aminosäuren sind weitere Gene in den Bakteriocyten intensiver genutzt, welche die Bakterien verloren haben. Darüber hinaus sind in den Bakteriocyten zwei Gene hochreguliert (für Glutaminsynthetase und Glutamatsynthase), die beim Recycling von Stickstoff eine bedeutsame Rolle spielen. Sie könnten die Verfügbarkeit von Stickstoff für die Aminosäure-Biosynthese sicherstellen.

Die Untersuchungen von Hansen & Moran belegen, dass in der Symbiose zwischen Erbsenlaus (A. pisum) und Bakterien (Buchnera) Gene aus dem gesamten Genom des Wirts in einer koordinierten Weise für den Stoffwechsel der Bakterien exprimiert werden, die u. a. Aminosäuren liefern, welche Erbsenläuse nicht selbst synthetisieren können. Die Bakterien nutzen dazu die Genprodukte aus dem Wirtsorganismus. Umgekehrt werden nicht essentielle Aminosäuren vom Wirt für die Bakterien hergestellt. Die Autoren sprechen im Blick auf den Aminosäure-Stoffwechsel in dieser Symbiose aus Erbsenlaus als Wirt und Buchnera als Symbiont von einem integrierten Netzwerk. Beide Partner nutzen ihre Genome hinsichtlich verschiedener Stoffwechselwege komplementär.

Die Untersuchungen werfen Fragen auf: Worauf beruht diese Flexibilität der Lebewesen? Wie kann man sich die Entstehung der hier beobachtbaren komplexen Koordination vorstellen und erklären?

Man darf auf weitere vergleichbare Untersuchungen gespannt sein vor allem unter dem Gesichtspunkt, ob man Hinweise finden kann, wie diese komplementäre Nutzung zweier ursprünglich unabhängigen Genome initialisiert wird.

[Hansen AK & Moran NA (2011) Aphid genome expression reveals host-symbiont cooperation in the production of amino acids. Proc. Natl. Acad. Sci. USA doi/10.1073/pnas.1013465108; International Aphid Genomics Consortium: Genome Sequence of the Pea Aphid Acyrthosiphon pisum. Plos Biology 8, 2, e1000313, Februar 2010 doi: 10.1371/journal.pbio.1000313; Perez-Brocal V, Gil R, Ramos S, Lamelas A, Postigo M, Michelena JM et al. (2006) A small microbial genome: the end of a long symbiotic relationship? Science 314, 312-313; Scherer S (2007) Bakterielle Endosymbionten von Pflanzenläusen mit stark reduzierten Genomen. Stud. Int. J. 14, 66-73.]

|

|

Solarzellen sollen helfen, den Energiehunger der Menschheit zu stillen, indem die Energie des Sonnenlichts zu elektrischem Strom umgewandelt wird. Dass menschliche Ingenieure nicht die ersten waren, die diese Technik erfunden haben, zeigten israelische und britische Wissenschaftler durch aufwändige Untersuchungen an Hornissen. In Anlehnung an Beobachtungen von J.S. Ishay von der University of Tel Aviv Anfang der 1990er Jahre (Nachtigall 2002, 331) nahmen sie das außergewöhnliche Verhalten von Orientalischen Hornissen (Vespa orientalis) zum Anlass, eine interessante These zu untersuchen: V. orientalis könnte anhand ihrer speziell konstruierten Cuticula (äußere Körperdecke) Fotovoltaik betreiben, um diese zusätzliche Energiequelle während ihrer Hauptaktivitätsphase zu nutzen.

|

| Abb. 1: Hornisse (Foto: Winfried Borlinghaus) |

|

Die Forscher um Marian Plotkin veröffentlichten ihre erstaunlichen Ergebnisse 2010 in der deutschen Fachzeitschrift Naturwissenschaften.

Anlass für die komplexen Untersuchungen war die Tatsache, dass das Aktivitätsmaximum dieser Wespe im Gegensatz zu anderen Wespenarten während der heißen Mittagsstunden zu beobachten ist. Die Arbeiterinnen von V. orientalis verrichten ausgerechnet zu dieser Tageszeit beim Anfertigen unterirdischer Baue die schwerste Arbeit! Um den Boden mit ihren Mandibeln abzugraben und den Aushub in einige Entfernung vom Bau auszufliegen, müssen die Arbeiterinnen besonders hohe Energieleistungen erbringen.

Die beteiligten Wissenschaftler analysierten deshalb außerordentlich detailliert die biophysikalischen Eigenschaften der Cuticula dieser Wespe, die zur Entdeckung ganz spezieller Nano-Strukturen und bio-elektrischer Eigenschaften führte.

Das Sonnenlicht dringt in die 3 äußeren gitterförmig aufgebauten Schichten des Chitin-Panzers (Epi-, Exo-, und Endocuticula) des Hinterleibs ein. Es kommt im Bereich dutzender Feinschichtungen zur effizienten Absorption der Strahlung. Dies geschieht in den durch das Pigment Melanin braun gefärbten, sowie durch Xanthopterin gelblich gefärbten Zonen der Cuticula. Dieser Effekt wird zusätzlich durch eine spezielle Antireflex-Oberflächenstruktur der Insektenhaut unterstützt. Um die Eigenschaften der Hornissen-Cuticula prüfen zu können, entwickelten die Wissenschaftler eine Farbstoff-Solarzelle, die modellhaft die lichtsammelnde Fähigkeit des Xanthropins simulieren kann.

Diese „Hornissen-Solarzelle“ lieferte bei winzigem Stromfluss eine sehr geringe Spannung von ca. 0,5 bis 0,6 Volt, so dass eine technische Umsetzung derzeit nicht lohnenswert erscheint. Die Untersuchung zeigt jedoch, dass manche Organismen das Sonnenlicht prinzipiell zur körpereigenen Strom-gewinnung nutzen könnten. Die konkrete Bedeutung des festgestellten Fotovoltaik-Effekts für die Hornisse liegt noch im Dunkeln. Er könnte innerhalb des Insektenkörpers den Stoffwechsel positiv beeinflussen oder Steuersignale für das Grabungs-Verhalten auslösen. Im Fokus zukünftiger Arbeiten stehen insbesondere der komplexe Schichtaufbau der Cuticula und seine mögliche Bedeutung für die Entwicklung von Fotovoltaik-Anlagen. Wieder einmal kann beispielhaft gezeigt werden, dass der Aufbau eines vergleichbar „simplen“ Insektenkörpers ungeahnte Überraschungen birgt, die jeden Schöpfer technischer Entwicklungen stau-nen und den Schöpfer der Natur als weit überlegen erscheinen lässt.

[Plotkin M, Hod I, Zaban A, Boden SA, Bagnall DM, Galushko D & Bergman DJ (2010) Solar energy harvesting in the epicuticle of the oriental hornet (Vespa orientalis). Naturwissenschaften 97, 1067-1076; Nachtigall W (2002) Grundlagen und Beispiele für Ingenieure und Naturwissenschaftler, 2. Aufl., Berlin Heidelberg, S. 331: Fotovoltaische und thermoelektrische Effekte bei Hornissen. http://www.wissenschaft-aktuell.de/artikel/Hornisse_mit_Solarkraftwerk1771015587326.html]

|

|

Meeresschildkröten (Cheloniidae) verbringen den weit überwiegenden Teil ihres Lebens im Wasser. Zur Eiablage im Ufersand kehren die begatteten Weibchen an den Ort zurück, an dem sie selbst als Schlüpflinge das Meerwasser erreicht hatten. Es ist schon lange bekannt, dass Wasserschildkröten sich wie viele Tiere, die weite Distanzen zurücklegen, am Erdmagnetfeld orientieren. Das Erdmagnetfeld verändert sich über die Breitengrade deutlich, so dass eine Orientierung entlang der Nord-Süd-Achse leicht nachvollziehbar ist. Nun hat sich herausgestellt, dass die Meeresschildkröten bei ihren Wanderungen im offenen Meer aber auch ihre östliche bzw. westliche Position bestimmen können. Das hat ein Team von amerikanischen Biologen unter Leitung von Lohmann (Putman 2011) gezeigt. Sie haben Unechte Karettschildkröten (Caretta caretta), die in Florida geschlüpft waren, im Labor einem simulierten Magnetfeld ausgesetzt, das demjenigen von Puerto Rico und den Kapverdischen Inseln entspricht. Die beiden geographischen Punkte liegen etwa auf demselben Breitengrad, aber auf unterschiedlichen Längengraden, nämlich westlich bzw. östlich im Atlantik. Die Schwimmrichtung der jungen Schildkröten wurde dann bestimmt.

Derzeit ist nicht bekannt, wie genau die jungen Meeresschildkröten ihre Position bestimmen. Die Autoren gehen davon aus, dass sie zwei unterschiedliche magnetische Informationen koordiniert nutzen (bicoordinate magnetic maps) und zwar die Intensität der Feldstärke und die Neigung der Feldlinien gegenüber der Horizontalen (Inklination). Die frisch geschlüpften Meeresschildkröten, die noch keine Wandererfahrung aufwiesen, orientierten sich im jeweiligen Magnetfeld signifikant in einer Weise wie es den üblichen Wanderrouten von Caretta caretta entspricht. Damit ist erstmals experimentell belegt, dass Tiere Längengrade anhand magnetischer Informationen erkennen können.

[Putman NF, Endres CS, Lohmann CMF & Lohmann KJ (2011) Longitude preception and bicoordinate magnetic maps in sea turtles. Curr. Biol., doi:10.1016/j.cub.2011.01.057]

|

|

|